八高線のDD51 重連運転

撮影:1993年05月16日 越生 - 明覚 間

八高線から貨物列車の運用がなくなるとの噂を聴き、JRに勤務していた友人S氏と遠征した時の写真である。

貨物の時刻の情報などを任せっきりになっていたため、重連運転の廃止だったのか、八高線貨物自体の廃止なのかもよく覚えていない。

八高線には子供の頃にボックス席のキハに乗車した記憶があるので、まだキハ20系が運行していた頃のことだと思う。それ以来十数年ぶりの再訪となる。

八王子から北上しての撮影旅行となるが、メインのDD51重連の撮影は明覚駅付近と決めていた。このロケ地情報もS氏によるものだった。

2021年8月 記

明覚駅付近の大カーブを行くDD51重連貨物

DD51重連貨物

八高線を上る

DD51 x 2 + ホキ5700形 x 10 + タキ1900形 x 1

エンジン音を唸らせながら、爽やかな5月の八高線を上っていった。

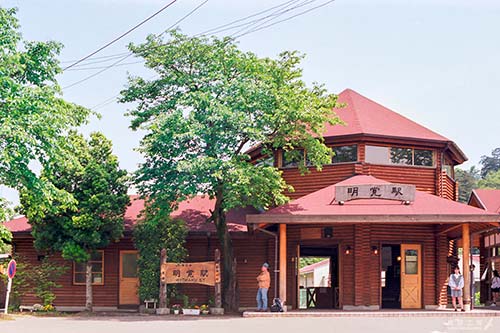

明覚駅

明覚駅はログハウス風の洒落た駅舎となっていた。

DD51 800

DD51は昭和37(1962)年に純国産技術で登場した幹線用の液体式ディーゼル機関車で、基本番台は試作車を含め全53輌が製造された。

昭和41(1966)年からは重連運転用に総括制御装置を装備した500番台が登場した。付番は501〜799、1001〜1193が充てがわれた。

0および500番台は全493輌と大量生産され、国鉄が無煙化を方針として製造された機関車であるため、筆者より上の年代の方からは、SLを淘汰した憎き存在として、ダメデゴイチ(Dame D51)、赤ブタなどの悪称で呼ばれたという。

800番台は、蒸気暖房設備の必要がない貨物列車専用の機種として設計され、昭和43(1968)〜昭和53(1978)年にかけて、全104輌が誕生した。

900番台は試作車を意味するため、801〜899、1801〜1805が付番されている。

蒸気発生装置(SG)、及びそれに伴うボイラー、燃料タンクが省略されたため、自重は6t軽くなり78t(808号機以降は81t)となった。

中間台車は動力のない付随台車であるが、空気ばねを調節することで動台車の軸重を14〜15tに変更できる機能を有している。

エンジンはDD13で実績のあるDMF31系を基本に、V形12気筒に改良したDML61Zを2台搭載している。

エンジン形式 DML61Z の意味は

DM = Diesel Motor

L = 12気筒( ABC・・・L = 12番目 )

61 = シリンダー容量61(ℓ)

Z = インタークーラー付き

となっている。

| 項目 | 値 | |

|---|---|---|

| 車軸配置 | Bo-2-Bo | |

| 自重 | 自 重(t)DD51 801~807 808~899,1801~1805 |

78.0 81.0 |

| 換 算 | 8.0 7.5 |

|

| 主要寸法 | 最大長(mm) | 18,000 |

| 最大幅(mm) | 2,971 | |

| 最大高(mm) | 3,956 | |

| 全軸距離(mm) | 14,340 | |

| 台車中心間距離(mm) | 12,170 | |

| 動輪直径(mm) | 860 | |

| 性能 | 出力(kW) | 3,900 |

| 最大引張力(kgf) | 16,800 | |

| 最高運転速度(km/h) | 95 | |

| 動力機関 | 形式 | DML61Z |

| 連続定格出力(ps)/ 回転数(rpm) | 1100/1,500 | |

| 台数 | 2 | |

| 台車 | 動力台車形式 | DT113B |

| 中間台車形式 | TR106A (808〜)TR106B |

|

| 固定軸距 | 2,200 1,600 | |

| 歯車比 | 1:3.505 | |

| 製造 | 初年度(年) | 1968 |

| 製造数(輌) | 104 |

形式写真

DD51 808

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

DD51 800番台は808号機以降は中間台車がTR106AからTR106Bとなったグループである。

この車両は助手席側の側面にタブレット・キャッチャーが備え付けられていた。これは通過駅など比較的高速で通過するときのタブレットの受け取りに使用されていたもので、タブレットが暴れて車体に傷を付けないように、周囲のボディーや窓ガラスには格子状のプロテクターを取り付け保護していた。

DD51 827

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

当時の八高線高麗川駅の構内は広く、何本もある留置線にDD51が停車していた。

駅の北東側に日本セメント(現太平洋セメント)の工場があり、引込線で結ばれていた。セメントが積載された貨物はここ高麗川駅から出荷されていった。

DD51 841

撮影:1993年05月16日 寄居駅

当時の高崎機関区所属のDD51はスノウプロウを装備しており、より重厚感のある姿を呈していた。

寄居駅は秩父鉄道との接続駅で、秩父本線の武州原谷貨物駅などから運搬されてくるセメント専用貨物の一部は、ここで八高線に入り京浜工業地帯へ向かっていた。

DD51 895

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

855号機以降は運転室に扇風機が設置されたため、運転台の屋根中央部が盛り上がった形状に変更されている。

また、車端部側面の金網パネルの形状に差異が見られる。

駅の風景

DD51 808 と DD51 827

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

広い高麗川駅の構内には留置線が何本も敷かれ、操車に使われていた。 現在は半分程度に縮小されている。

DD51 808 2エンド(後位)側

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

高崎機関区には転車台があるため、機関車のエンドを揃えるのは容易だと考えられ、2エンド(後位)側は制御用ジャンパ栓ケーブルを栓受けに備え付ける決まりがあったものと思われる。

DD51 895 と DD51 808

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

DD51は車輌の中央基準で点対象の形状をしており、前後の外観上の区別はない。

タブレット交換

撮影:1993年05月16日 寄居駅

当時は助手席側にも乗務員のいる2人体制で、タブレット交換もされていた。