1986年暮れから新年にかけてと、1987年3月末に北海道を訪れたときの記録を掘り起こしてみた。

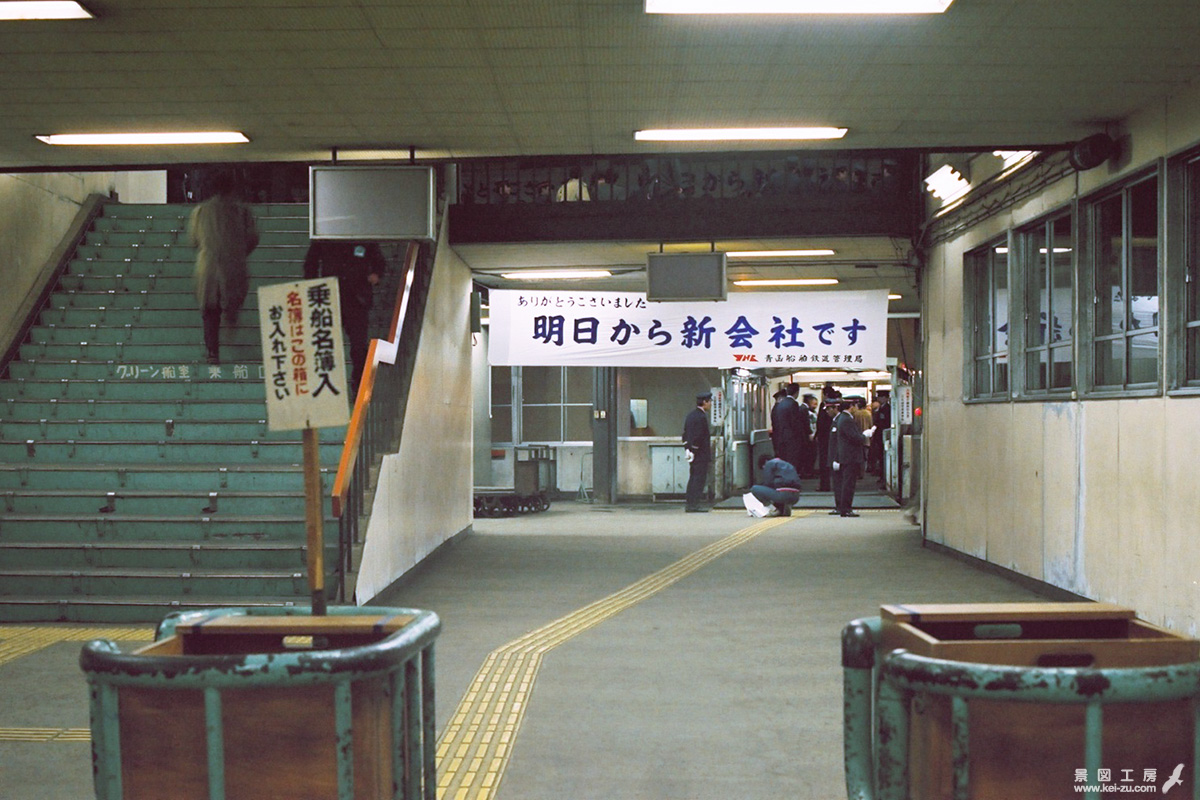

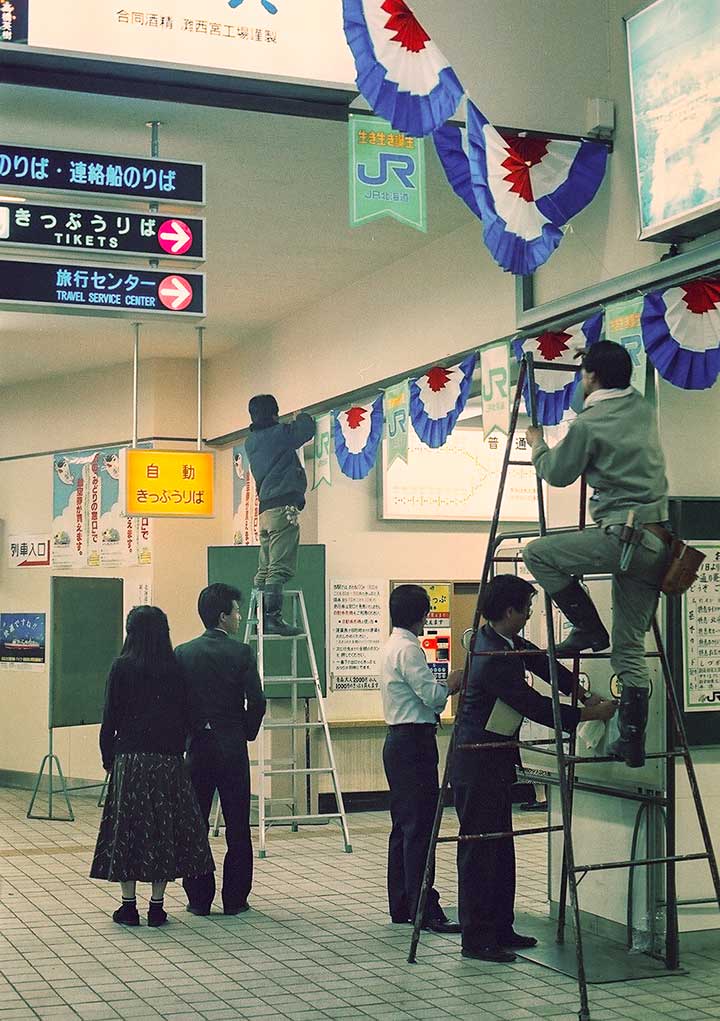

当時はまだ青函連絡船が運行し、国鉄からJRへと切り替わる時期でもあった。

当時は気にも留めなかった風景や車輌が今日では貴重なものとして映る。

記 2014年

車窓から

函館の車輌基地の背後、海を挟んだ位置に巨大なゴライアスクレーン2基があった。残念ながら老朽化に伴い、2009年に撤去されてしまったが、函館のシンボルのひとつであった。

国鉄色の特急北斗

先頭車輌はキハ183-101or103

中間車キハ184を先頭車に改造したもので、100番台は全部で4両製造された。

1987年当時は非電化区間だったわけだが、1年後の青函トンネル開通に向け、電化工事が始まっていることも確認できる。

引込線の先に青函連絡船へのゲートが見て取れる。

1987年1月1日

25年後の函館駅

連絡船への引込線が撤去され、代わりに駐車場となっていた。

背後には高架橋や高層の建物が建設されたことも見て取れる。

2012年2月4日

函館運転所

特急北斗の車窓から撮影。旧形客車やキハ80が当然のごとく存在していた。

1986年12月30日

DD51-1053が牽引するコンテナ貨車

青函連絡船へ接続するため海側へ大きくカーブしているのが函館駅の特徴。今ではこの緑色のコンテナも懐かしい。

北斗 キハ183形500番台

特急 北斗 札幌ゆき

この当時は車体のカラーリングがオリジナルのものと混成の編成で運用していた。

DE10-1718

青函連絡船への貨車の積み込みに使用されていた機関車。

重量の大きい機関車自体が乗船しないよう、貨車との間に控え車が連結されていた。

普通列車 キハ40-161他

キハ40は、やはりこの色がいい。

ホームにある自販機も昭和のにおいがする。

1986年12月30日

普通列車 キハ22-223 他

キハ22は酷寒地仕様で設計された車輛で、北海道と東北地方に配属されていた。

キハ40と混成運用されることも多かったが、塗色は朱色5号で統一していたため、編成には統一感があった。

1987年1月1日

雪まみれの急行ニセコ

キハ27-115 + キハ56-1xx + キハ56-132

8101D 急行ニセコ 函館 15:02発 → 札幌 20:41着

この当時は急行ニセコは祝祭日などに臨時列車として運行していた。もちろん、ニセコアンヌプリのある山線経由である。

1987年1月1日

急行ニセコ 小樽経由札幌行き

酷寒地用のドアには一回り小さなガラス窓がはめ込まれていた。

ドア下部の丸窓は、車内の一段下がったステップへの明かり取りとして設計されたものである。

急行ニセコ

キハ56-132 他

気動車の形式は判りづらいのだが、キハ56、キハ27は広義には共に58系に分類される。

キハ56-100番台は酷寒地仕様で本州用の0番台と比較すると、客室窓が一回り小さく二重窓で、長大編成に対応したエンジンが2台搭載された車輛であった。

キハ27とキハ56の見分け方は、エンジンの搭載数の違いとなるわけだが、外観上は側面中央部の 給油口 * エンジン用の吸水口の数で区別でき、2つある方がキハ56である。また、2台のエンジンにより、床下に格納できなくなった給水タンクが屋根に設置された点からも区別できる。

近年、キハ40にこの急行色を塗装したレトロ風の試みがあるのだが、前面窓の位置が高いキハ40には似合っていないと個人的には感じている。そもそも、キハ40にそんなカラーリングはなかったのだ。

* 訂正:給油口だと思っていたものはエンジン冷却用の給水口であることが判明した。