ここに掲げたのは昭和61年12月に初めて北海道に訪れたときの記録である。 高校で鉄道研究会に所属していた友人に誘われ、18きっぷで挑んだのであった。 筆者自身は他の部活に所属し熱中していたため、久しぶりの鉄旅となった。

2022年2月 記

昭和61年12月29日

小田原駅

当時、小田原から北海道へ18きっぷで行く最も効率の良い方法は大垣夜行を利用するものであったが、03:32発とこの時刻では流石に家族に迷惑がかかると思い、敢えて一度下りの01:02発大垣夜行で沼津まで乗車し、上り大垣夜行で引き返す方法をとったのであった。

深夜の小田原駅

当時の東海道本線の普通列車はグリーン車から先に211系化されつつあったが、写真は全113系編成であった。

小田原駅のプラットホームの熱海寄りにはテルハという荷物専用の跨線型エレベーターが設置されていたが、荷物列車の廃止に伴いその役目を終えた。

写真には撤去前のテルハが見て取れ、トラスは逆梁で架けられていたことも判る。

寝台急行 銀河81号

この当時の東京発のブルートレインの牽引機はPFからEF66に移行していたが、出雲と銀河はPFのままであった。 目にする機会の少ない深夜運行の列車であったため、貴重なフイルムではあったが撮影することにした。写真の機関車はEF65-1111。

銀河81号 長時間露光

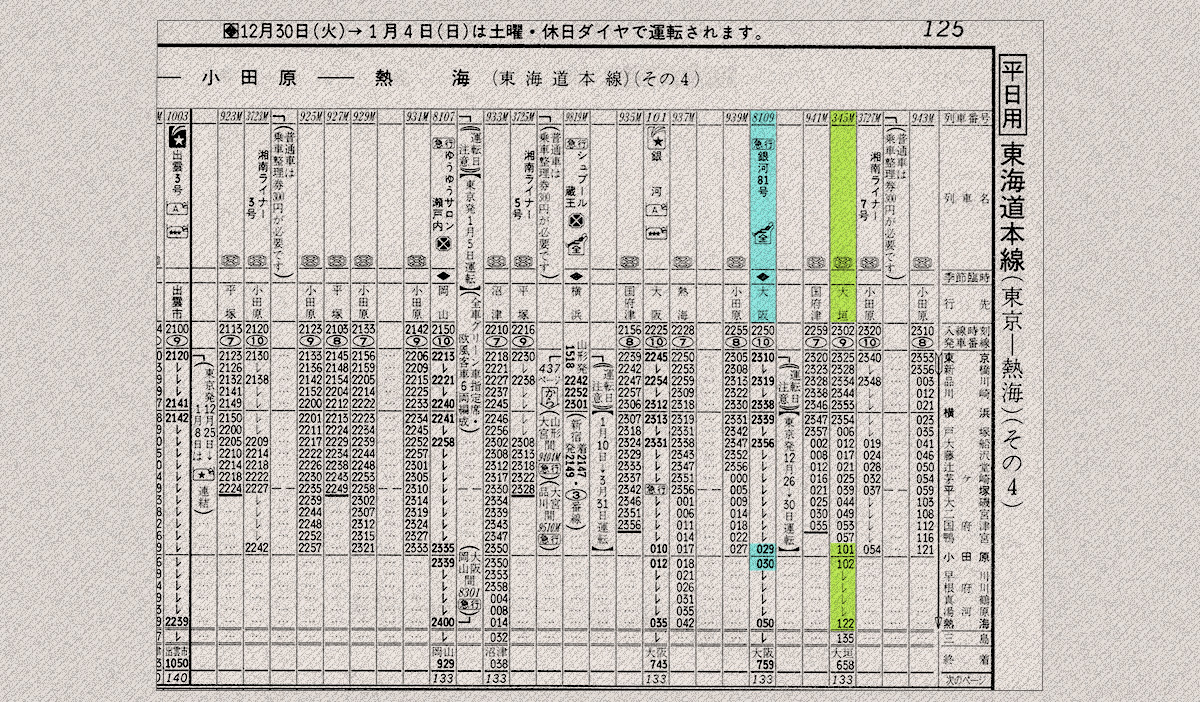

時刻表 345M 大垣夜行 小田原 1:02発

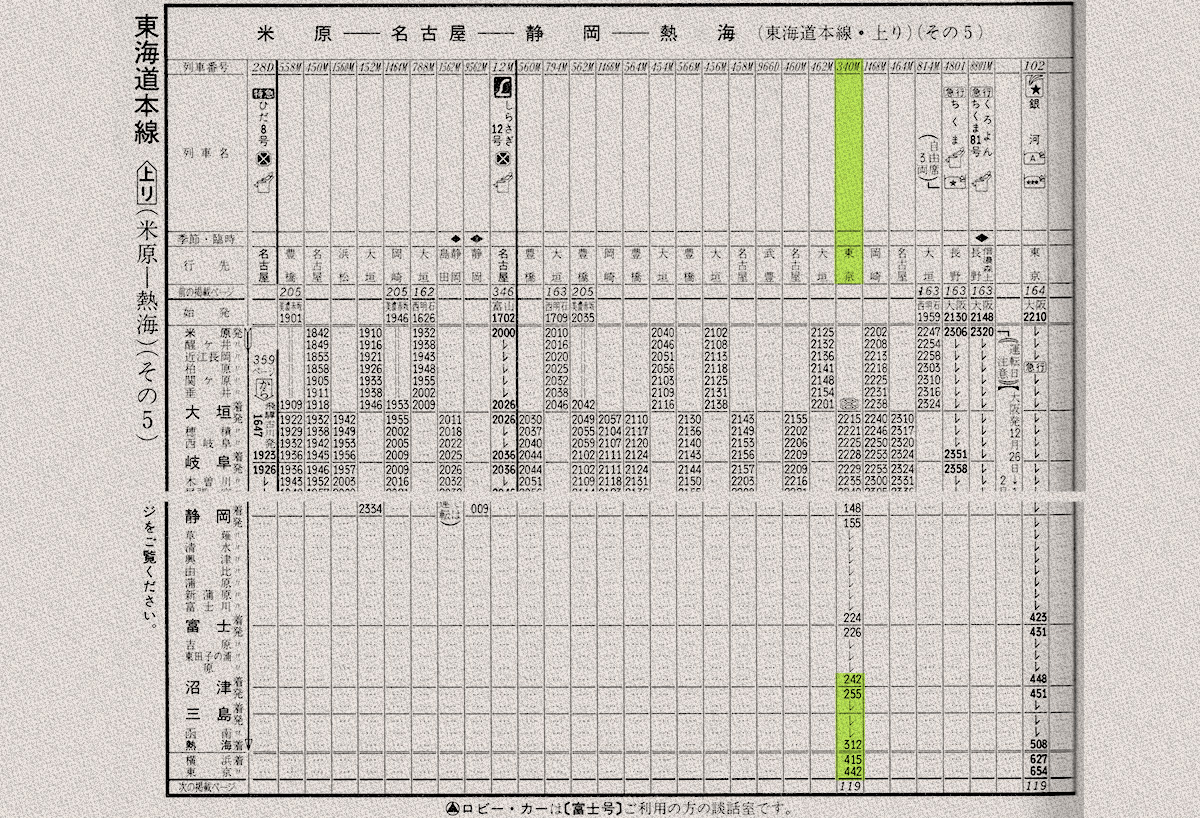

時刻表 340M 上り大垣夜行 沼津 2:55発

ほとんど眠ることもできず、東京駅へ4:42到着。 上野駅までの移動は記録も記憶もないが、現在と異なりそれぞれがターミナル駅として機能しており、始発列車が停留する独特の雰囲気があった。

上野駅

上野駅15番線 出発を待つ521M

上野駅 5:09発の521Mに乗車し一路東北へ向かう。上野駅の13〜16番線は半地下の独特の雰囲気のある場所である。

外はまだ暗い。荒川か利根川の橋梁を渡っているときにちょうど上りの貨物列車とすれ違ったことは覚えている。フィルムを節約するため、本州にいるうちはなるべくシャッターを切らないようにしていた。そのため写真は残っていない。

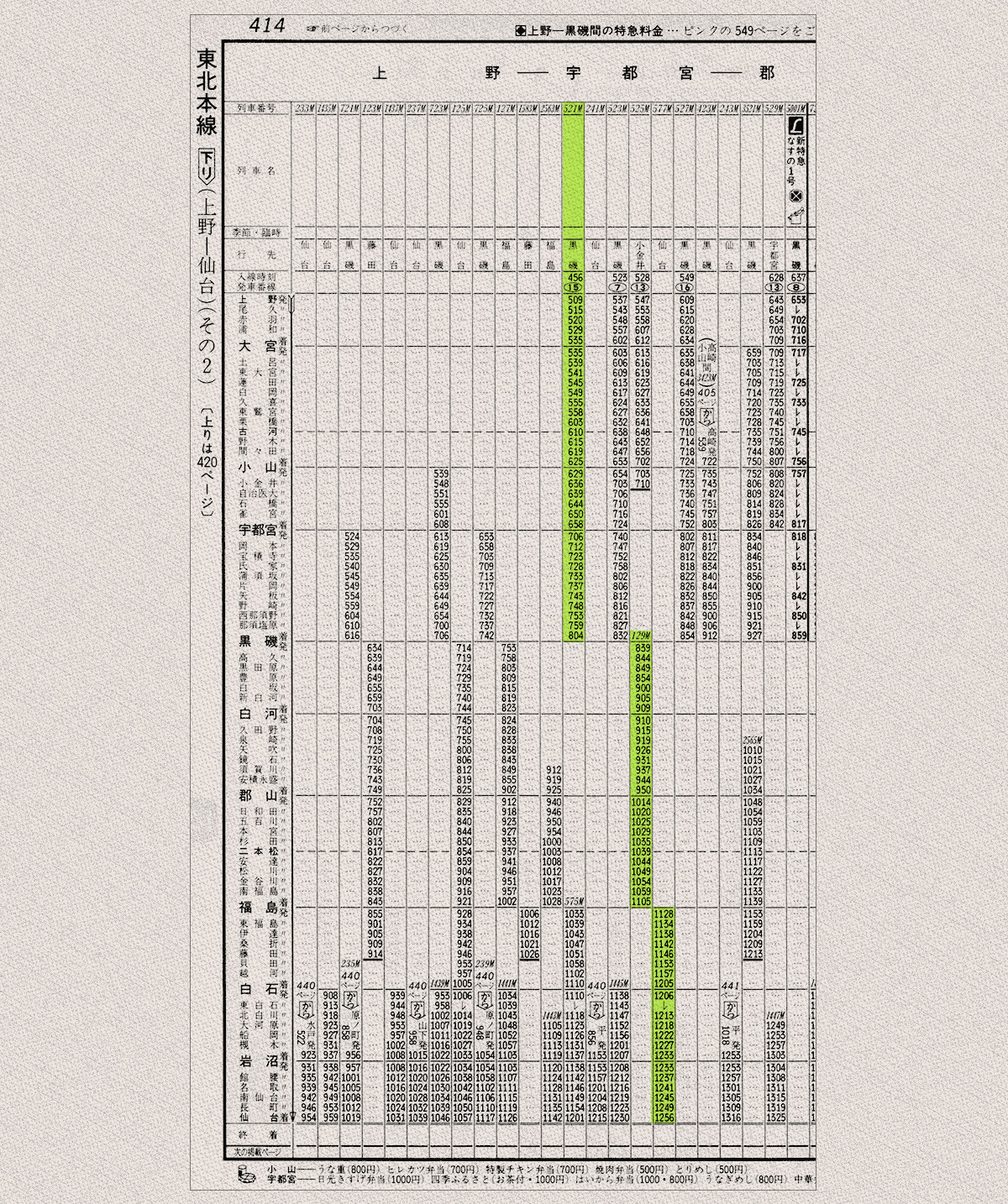

時刻表 東北本線下り 上野〜仙台

黒磯駅

黒磯駅に到着した521M

8:04 黒磯駅着。これより北は交流電化区間となるため、通常の電車では進入することはできない。

ED75が牽くワムの長大編成

| 項目 | 値 | |

|---|---|---|

| 車軸配置 | Bo-Bo | |

| 自 重(t) | 67.2 | |

| 換 算 | 6.5 | |

| 主要寸法 | 最大長(mm) | 14,300 |

| 最大幅(mm) | 2,800 | |

| 最大高(mm) | 4,017 | |

| 全軸距離(mm) | 10,100 | |

| 台車中心間距離(mm) | 7,500 | |

| 動輪直径(mm) | 1,120 | |

| パンタグラフ形式 | PS121 | |

| 性能 | 出力(kW) | 1,900 |

| 引張力(kg) | 14,100 | |

| 速度(km/h) | 49.1 | |

| 最高運転速度(km/h) | 100(許容100) | |

| 台車 | 主台車形式 | DT129G,DT129H |

| 中間台車形式 | - | |

| 歯車比 | 16 : 71 = 1 : 4.44 | |

| 主電動機(形式 数) | MT52 x 4 |

|

| 製造 | 初年度 | 1963 |

| 輌数 | 160 |

129M 黒磯発-福島行 クモハ455-42 他

455系は急行形交直流電車として昭和40(1965)年に登場した。 この3年前に登場した急行形交直流電車の451系および出力アップした453系が平坦地用であったのに対し、山岳線区用に抑速発電ブレーキが増備された車輌でした。

いわば165系の交直流版で、西日本の交流60Hz線区には475系として導入された。

451・453系との外観上の差異は、それまで2組だったジャンパ栓が、抑速ブレーキ用のものが加わり前面に3組ある点が挙げられる(この写真では判読困難であるが)。

2022年現在、現役で運行している455系は、えちごトキめき鉄道のクハ455-701の1輌のみとなっている。

| 直流・交流50Hz | 直流・交流60Hz | |

| 通常線区用 | 451系 | 471系 |

| 453系 | 473系 | |

| 山岳線区用 | 455系 | 475系 |

| 457系 | ||

仙台〜

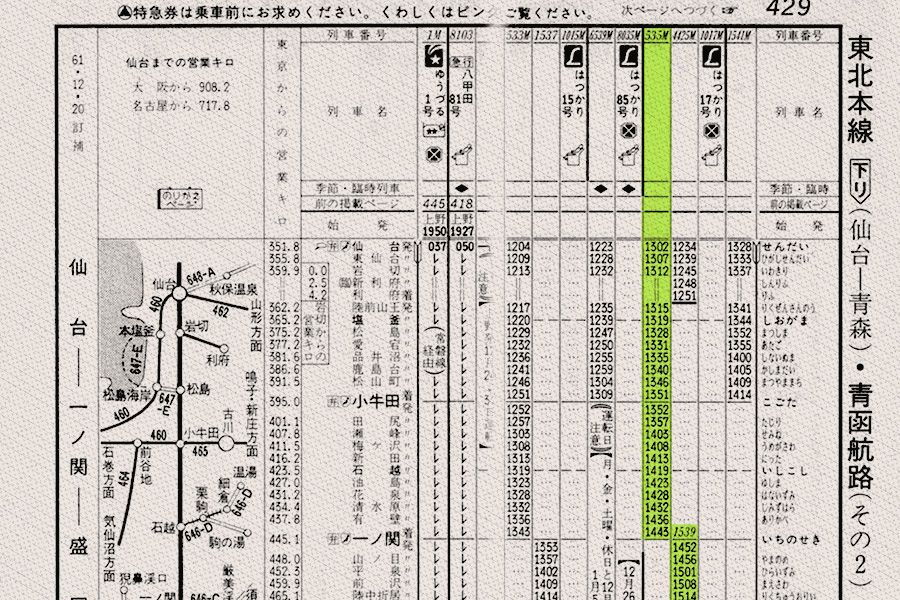

時刻表 東北本線下り 仙台〜青森

時代は東北新幹線が上野から盛岡まで営業していたときで、東北本線の特急列車は削減され、余剰となった583系は普通列車へ改造された。

前面に無理やり取り付けられた運転台のこの電車は驚くほど格好悪く、シャターを切る気が起こらなかったのだろう、写真は1枚もない。

盛岡以北の車窓だったと思うのだが、進行方向左側に、小さな水路が長らく並走している風景が記憶にある。 乗車した車輌の種別の記憶は残っていないが、音鉄していたため、盛岡ー青森間は電気機関車に牽かれていたことが判る。

50系客車だったのだろうか。 東青森-青森間は列車の速度が非常に遅い様子も録れていた。雪の積もる車窓の夜景に旅情を感じたものであった。

539レ 青森行き

停車中のキハ

詳細は不明であるが、ネガの順番から判断して「快速なつどまり」だろうか。

乙供 おっとも

氷柱が珍しかったのだろう、車内からの一コマ。

青森港

青森のシンボル アスパム

20:50に青森駅到着。夜食を摂った記録も記憶もないが、駅待合室で休憩していたのだと思う。

その後、コインロッカーに撮影機材以外を収め、青函連絡船が一望できる対岸の岸壁へ向かった。

初めての土地なのに、迷うことなく良いポジションが見つかった。

対岸の第一桟橋には既に檜山丸が着岸していた。

22:50ごろタグボートが次の連絡線を沖合まで迎えに出航し、その後、連絡線は港内で180度旋回し、第2桟橋へ着岸した。

真っ暗な海原に色鮮やかに灯る船の灯りがコンタクトする様子は、映画未知との遭遇を連想させた。

今回の連絡線は寝台やグリーン船室を備えてたフル規格のタイプの十和田丸であった。

タグボートに推され旋回する十和田丸

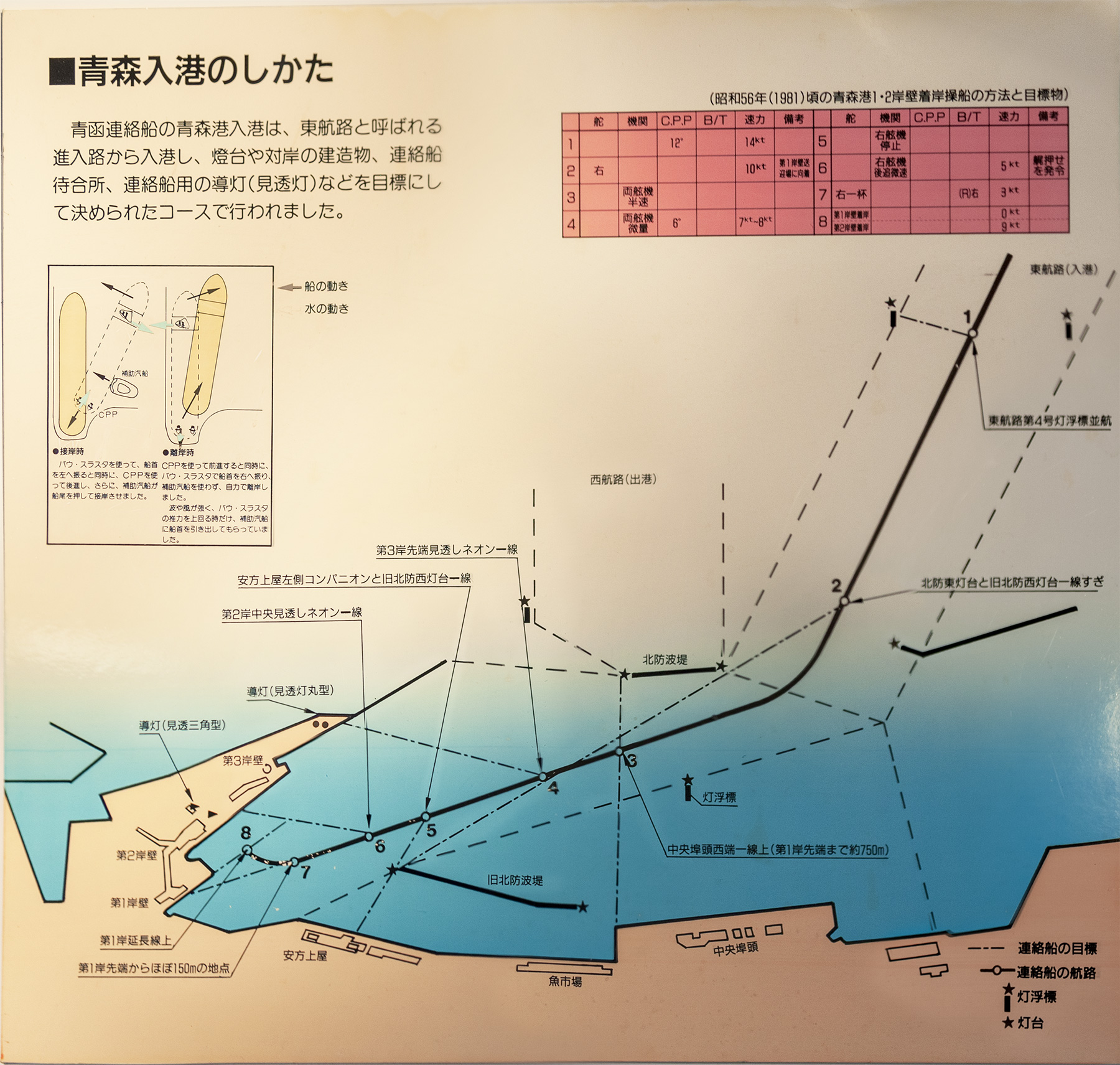

青森入港のしかた

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸の展示資料から

岸壁の △ や ◯ の導灯や浮標が解説してある。

GPSによらない目視による位置同定に使用していたことが見て取れる。2つの導灯が重なることで海上に軸線を見出していた。

檜山丸 101便 0:05 出航

このタイプは船体の後半に一般客席のみがあり、グリーン船室、寝台、食堂はなく、繁忙期の臨時便として就航していた。

同型には石狩丸があった。

十和田丸 1便 0:30 出航

こちらは寝台やグリーン船室を備えてたフル規格のタイプの十和田丸。

この時期の同型船に八甲田丸、摩周丸、大雪丸、羊蹄丸の計5隻が就航していた。

青森港のパノラマ

拡大・縮小、スクロール可能。

青森駅

青森駅前広場 23:55

対岸での撮影を終え、連絡線に乗船するために駅へ戻る途中の一コマ。 フイルム撮影の独特な色効果が面白い。

大型時計のスポンサーであるNationalも今やそのブランド名自体がなくなってしまった。 また、サンポットという石油ストーブの広告が成立する時代でもあったのである。

青森駅前広場 2012年の様子

25年後の風景である。 時計盤はデジタル式になり、多くの看板広告が撤去されモダンな雰囲気に変わっていた。

スッキリしすぎて逆に寂しくも感じる。

この駅舎も2021年から建て替え工事が始まった。

ねぶた漬の屋外広告

「ねぶた漬」の看板は対面の位置に健在であった。

撮影 2012年6月10日

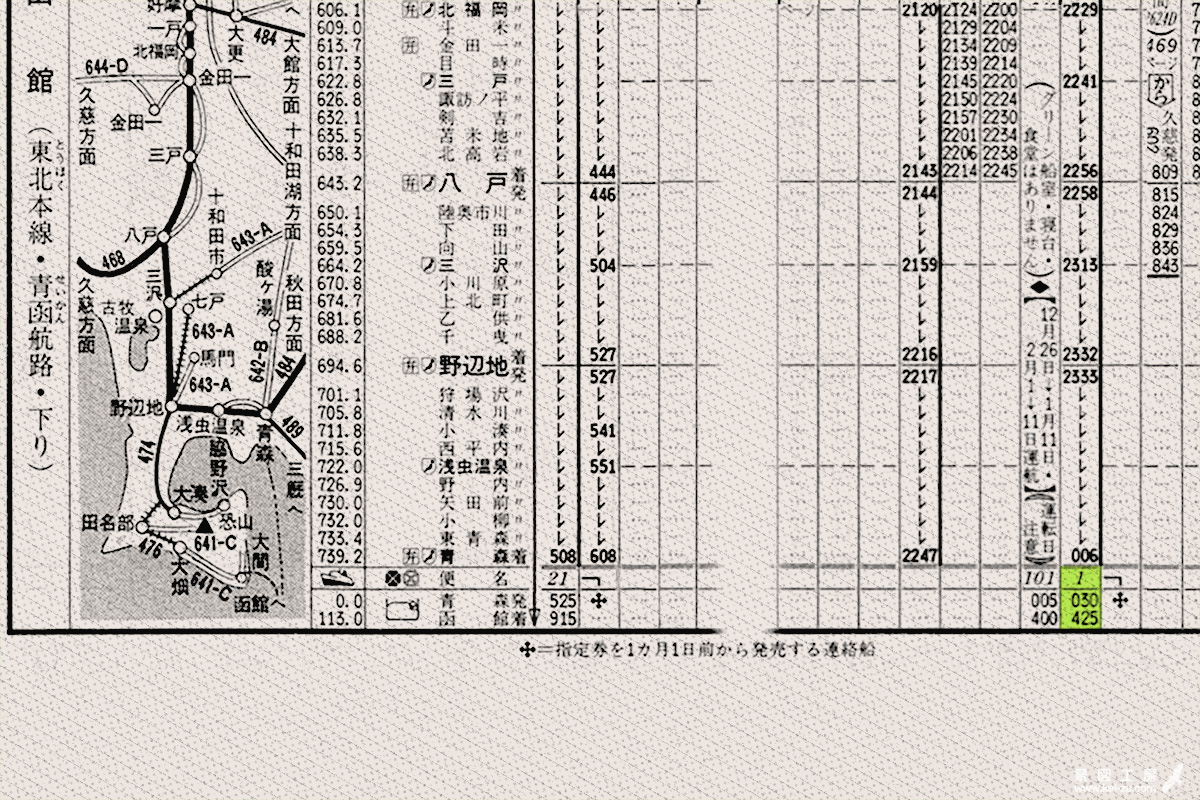

時刻表 青函連絡船 青森 - 函館

0:30発の1便に乗船。この日の1便は十和田丸であった。

十和田丸船内

普通船室

普通船室は椅子が配置された部屋と、写真のような通路で靴を脱ぎカーペットにゴロ寝するタイプがあり、どちらも利用することができた。

一つ上の階はグリーン船室や寝台の備わった格上の空間で、寝台の毛布が凝った折り方で飾られているのが見られた。

シャワー室は確か200円で2分ぐらいお湯が出るもので、貧乏学生の筆者にはこの船が宿代わりとして有難い存在であった。