私はズルをして、行けるとこらまで車で進む「裏参道」ルートからアクセスすることにしました。

林道を進んで行くと、やがて3〜4台停めらる駐車場と太郎山裏参道の取り付きが見えてきます。

細い林道なので、取り付きを見逃したかと心細くなるのですが、見落とすことはないでしょう。やがて現れます。

太郎山山頂の様子です。麓から1:20程度の登山になります。太陽の右下にある黒い山が

麗らかな秋の太郎山山頂、正午近くにはハイキング客が十数名と賑わっていました。

私は一度西の尾根へ撮影地をロケハンしに行くも、思うような場所がなく、山頂へ戻ったときには既に誰もいない状況でした。

私はズルをして、行けるとこらまで車で進む「裏参道」ルートからアクセスすることにしました。

林道を進んで行くと、やがて3〜4台停めらる駐車場と太郎山裏参道の取り付きが見えてきます。

細い林道なので、取り付きを見逃したかと心細くなるのですが、見落とすことはないでしょう。やがて現れます。

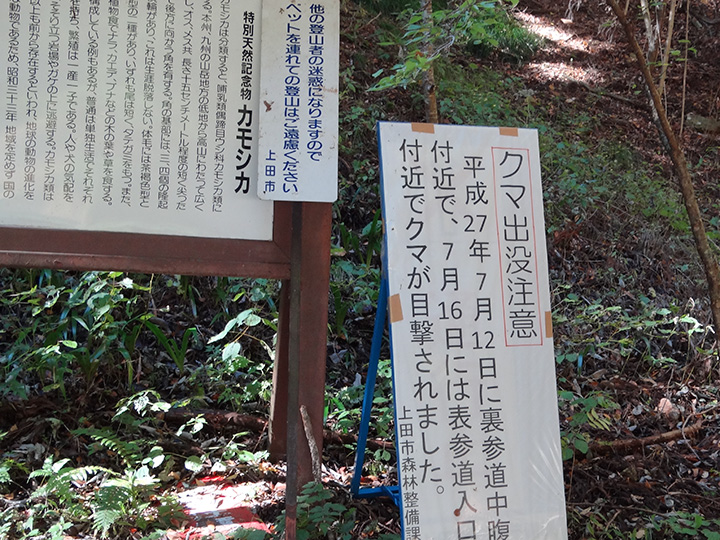

太郎山にはクマがいるらしい。

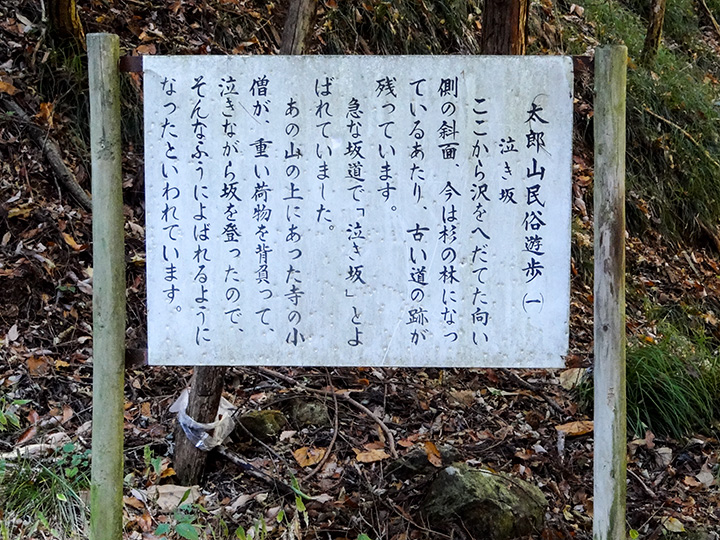

『ここから沢をへだてた向かいの斜面、今は杉の林になっているあたり、古い道の跡が残っています。

急な坂道で「泣き坂」とよばれていました。

あの山の上にあった寺の小僧が、重い荷物を背負って、泣きながら坂を登ったので、そんなふうによばれるようになったといわれています。』

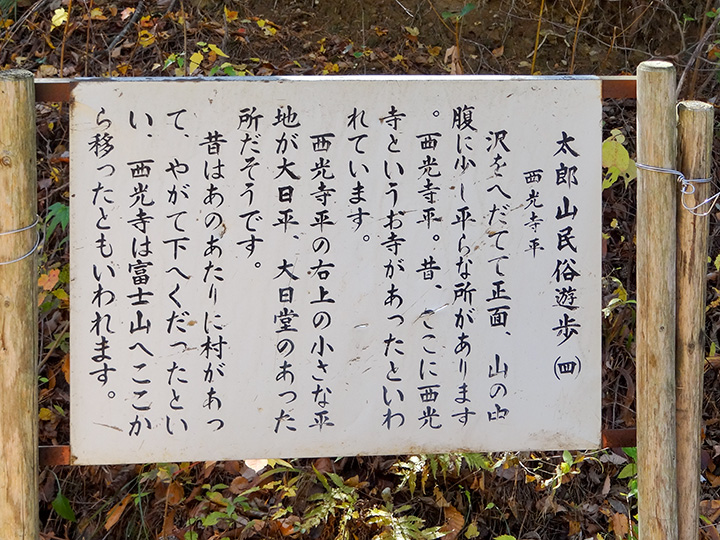

あの山の寺とは太郎山民族遊歩(四)に記載されている西光寺のことと思われます。

裏参道には全部で9枚の案内板「太郎山民族遊歩」があり、単調になりがちな登山道に変化をもたらしてくれます。

森が深いためかGPSの取得に失敗したため、位置の記録はできませんでした。

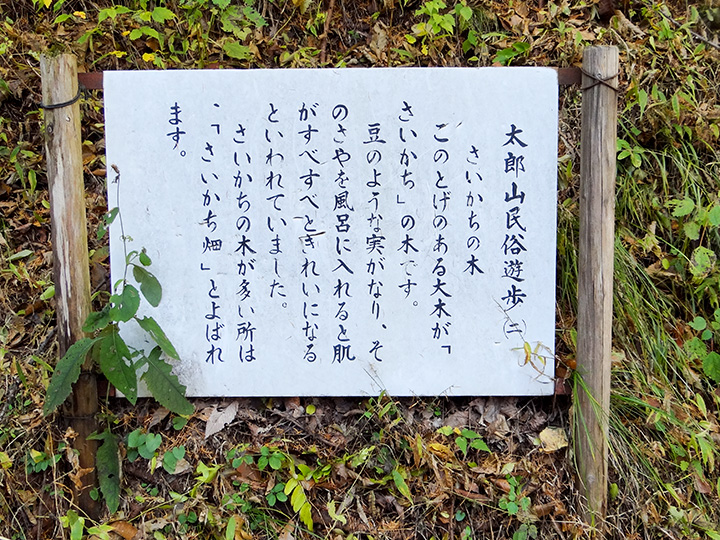

『このとげのある大木が「さいかち」の木です。

豆のような実がなり、そのさやを風呂に入れると肌がすべすべときれいになるといわれていました。

さいかちの木が多い所は、「さいかち畑」と呼ばれます。』

あたりを探しましたが、当のさいかちの木が見当たりませんでした。

ちなみに我が小田原城下には西海子小路(さいかちこうじ)という地名が残っています。

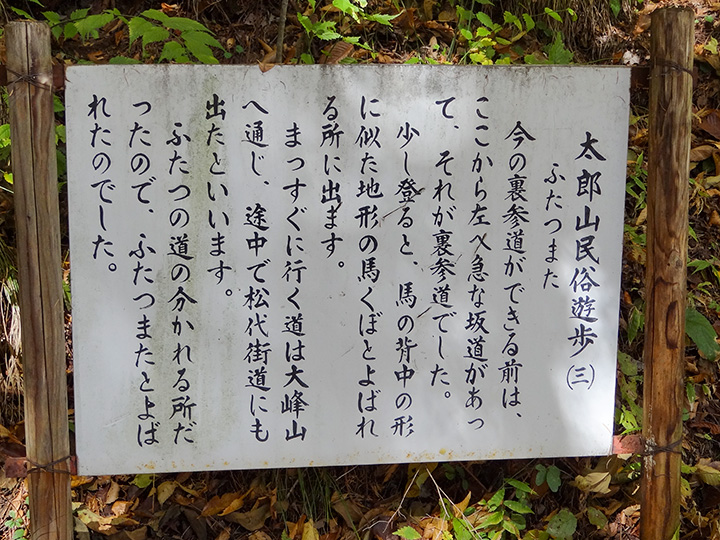

『今の裏参道ができる前は、ここから左へ急な坂道があって、それが裏参道でした。

少し登ると、馬の背中の形に似た地形の馬くぼとよばれる所に出ます。

まっすぐにいく道は大峰山へ通じ、途中で松代街道にも出たといいます。

ふたつの道の分かれる所だったので、ふたつまたとよばれたのでした。』

現在の裏参道は太郎神社の資材運搬のために車両用に変更されていると見てとれます(一般車進入禁止)。

昔はここから支尾根を直登していたのでしょう。「馬くぼ」の位置が分かれば古道が特定できそうに思えます。

『沢をへだてて正面、山の中腹に平らな所があります。西光寺平。昔、ここに西光寺というお寺があったといわれています。

西光寺平の右上の小さな平地が大日平、大日堂のあった所だそうです。

昔はあのあたりに村があって、やがて下へくだったといい、西光寺は富士山へここから移ったともいわれます。』

「沢」とは林道脇を流れる黄金沢のことと思われ、西光寺平は対岸の東太郎山から西へ続く尾根の南面あたりと思われます。

歴史のある土地だけに、失われら地名や集落も多く、興味は尽きません。

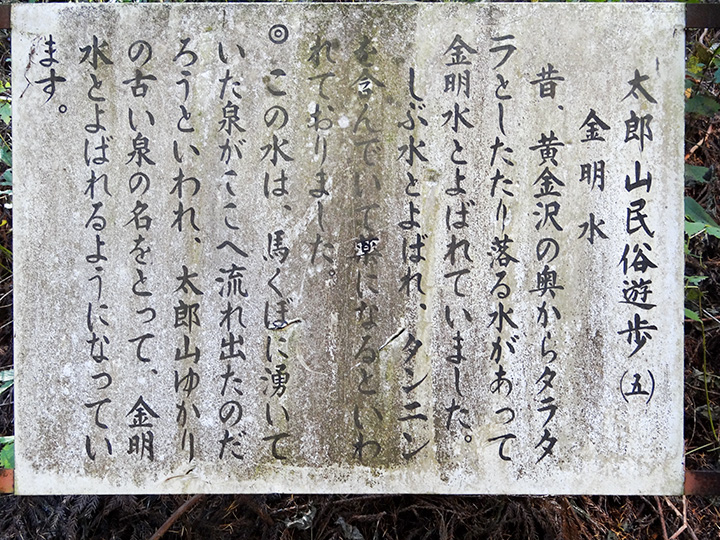

『昔、黄金沢の奥からタラタラとしたたり落ちる水があって金明水とよばれていました。

しぶ水とよばれ、タンニンを含んでいて薬になるといわれておりました。

◎ この水は、馬くぼに湧いていた泉がここへ流れ出したのだろうといわれ、太郎山ゆかりの古い泉の名をとって、金明水とよばれるようになっています。』

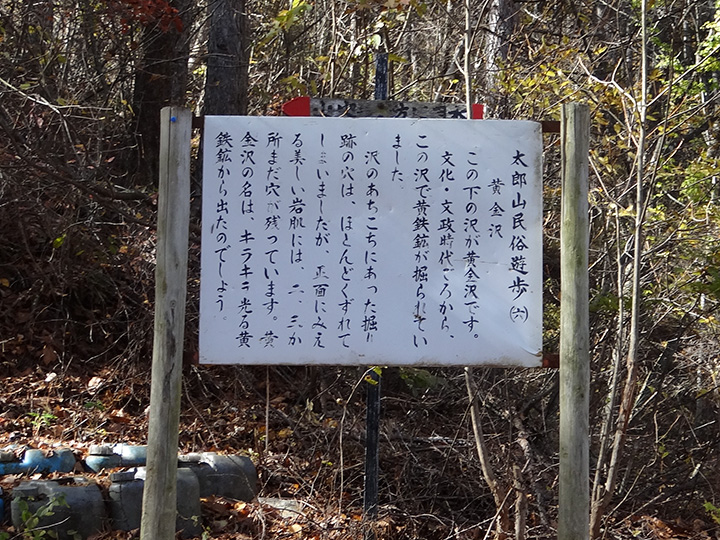

『この下の沢が黄金沢です。

文化・文政時代ごろから、この沢で黄鉄鉱が掘られていました。

沢のあちこちにあった堀り跡の穴は、ほとんどくずれてしまいましたが、正面にみえる美しい岩肌には、二、三か所まだ穴が残っています。黄金沢の名は、キラキラ光る黄鉄鉱から出たのでしょう。』

「正面の岩肌」とは林道脇を流れる黄金沢源流の露岩を指します。

目を凝らして探しましたが、距離が遠すぎるためか見当たりませんでした。

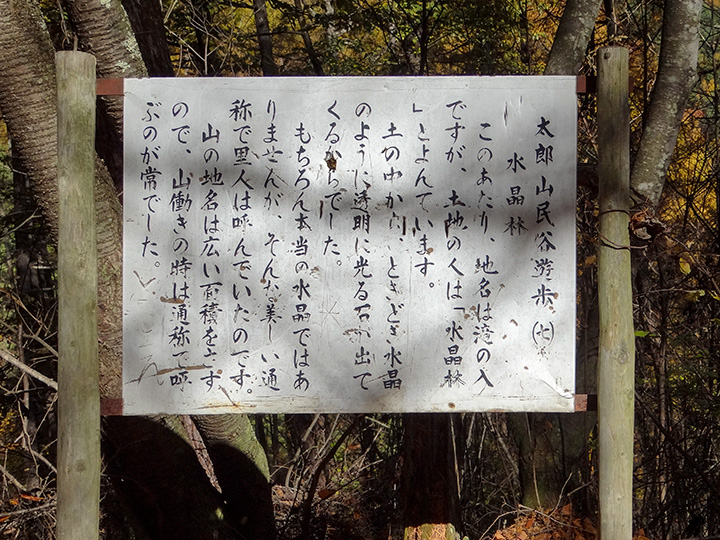

『このあたり、地名は滝の入ですが、土地の人は「水晶林」とよんでいます。

土の中からときどき水晶のように透明に光る石が出てくるからでした。

もちろん本当の水晶ではありませんが、そんな美しい通称で里人は呼んでいたのです。

山の地名は広い面積をさすので、山働きの時は通称で呼ぶのが常でした。』

こういう通称の地名に非常に興味をそそられます。山で働く人によって付けられた地名なので、名称にその土地の意味が込められていると思われます。

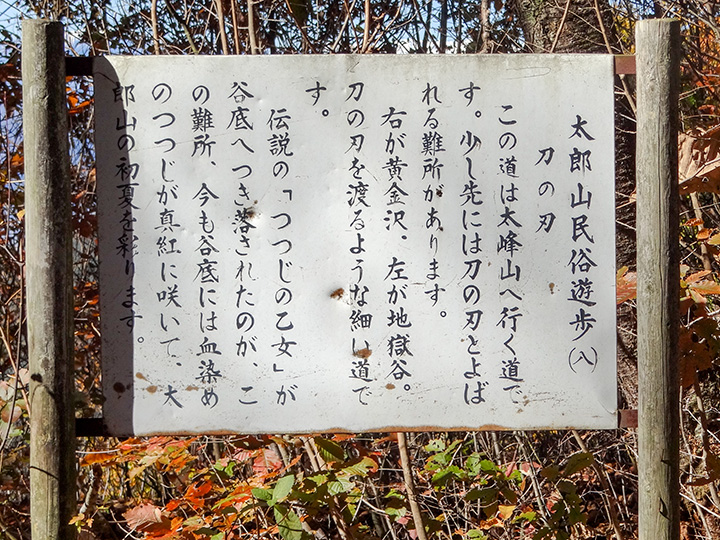

この道は太峰山へ行く道です。少し先には刀の刃とよばれる難所があります。

右が黄金沢、左が地獄谷。刀の刃を渡るような細い道です。

伝説の「つつじの乙女」が谷底へ落とされたのが、この難所、今も谷底には血染めのつつじが真紅に咲いて、太郎山の初夏を彩ります。』

大嶺山と太郎山を結ぶ稜線に出てほどなく、見晴らしの良い場所に出ました。

左の黒い山が虚空蔵山。眼下の町は坂城町。

太郎山から下りてきた登山者に、他にもっと眺めの良い場所があると聞き、ここでの撮影は簡素なものにしたのですが、北アルプスを一望できる場所は、どうやらここが一番のようです。

裏参道は太郎山の南面9合目あたりにある太郎山神社へ向かいますが、私は途中から山頂へ直登するルートを進みました。

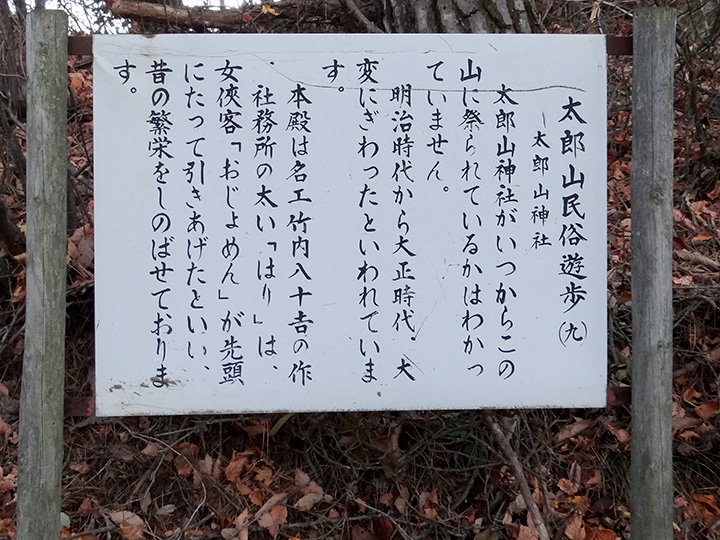

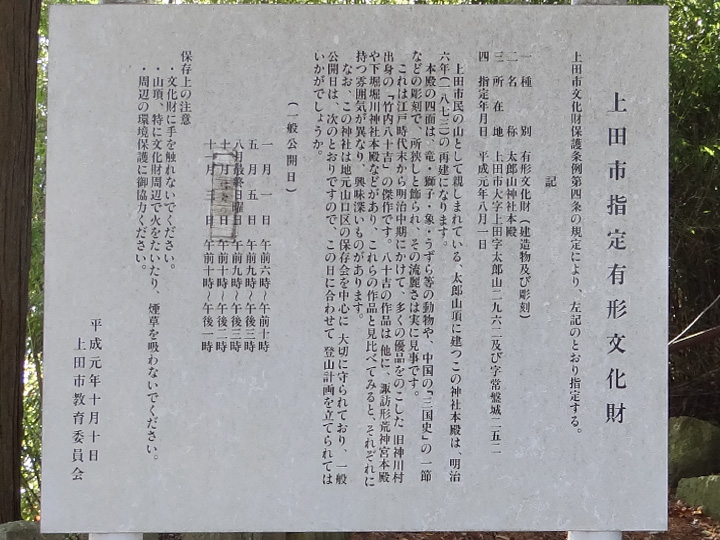

『太郎山神社がいつからこの山に祭られているかはわかっていません。

明治時代から大正時代、大変にぎわったといわれています。

本殿は名工竹内八十吉の作、社務所の太い「はり」は、女侠客「おじょめん」が先頭にたって引きあげたといい、昔の繁栄をしのばせております。』

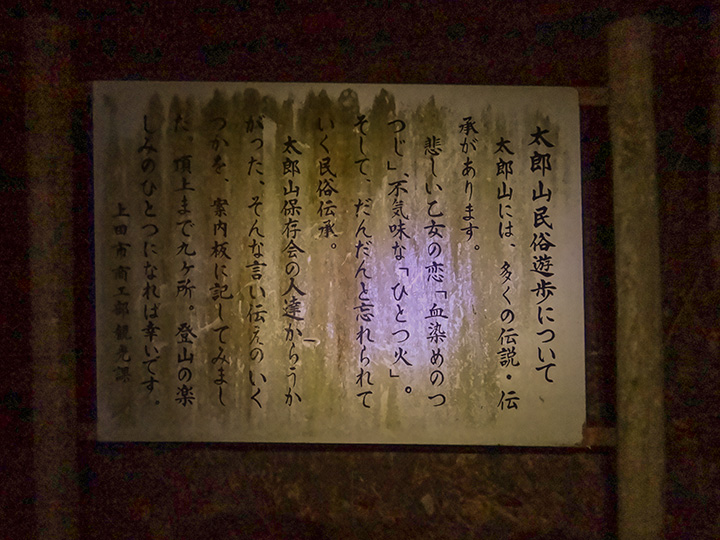

『太郎山には、多くの伝説・伝承があります。

悲しい乙女の恋「血染めのつつじ」、不気味な「ひとつ火」。そして、だんだんと忘れられていく民族伝承。

太郎山保存会の人達からうかがった、そんな言い伝えのいくつかを案内板に記してみました。頂上まで九ヶ所。登山の楽しみのひとつになれば幸いです。

上田市商工部観光課』

途中から山頂へ直登したため、九番目とこの案内板は帰りに撮影。あたりは漆黒の闇につつまれてしまいました。

山頂付近でニホンカモシカに遭遇。ピンボケ甚だしいですが。

太郎山神社から上田の街をパノラマ撮影し、欲張って夜景まで収めてから下山しました。当然、山小屋などの施設もなく完全に闇の中の下山となるため、決して勧められるものではありません。目だけ光る動物の気配はひときわ心細くなります。

太郎山へのアクセス(裏参道)

撮影機材が重いため少しでも標高の稼げるルートして裏参道から太郎山へアクセスしました。山頂には十数名の登山者がおり、見晴らしの良い場所について尋ねてみたところ、虚空蔵山へ向かう尾根の途中からアルプスが良く見えるという話でした。

その話に従い、1時間ほど尾根道を進んだのですが、結局見つからず引き返すことに。幸い西峠から太郎神社は水平道があるため体力は温存できました。

今回は準備不足でしたが、虚空蔵山を通り鼠宿に下る尾根上には城跡が点在するため、山城好きには堪らないコースだといえます。

HOME > 360°VRギャラリー > このページ