シン・エヴァンゲリオン劇場版に登場する鉄道車輌とロケ地の同定を検証してみました。

初めに、当ページに関する内容はあくまで、筆者個人の見解です。間違っている可能性も充分ありますので、予めご了承ください。

また、鉄道ファン以外の方にも楽しんでいただけるよう、解りやすく書いたつもりです。

2021年8月 記

新所原駅

鈴原トウジらが暮らす「第3村」の診療所に「しんじょはら・新所原」という駅名板が出てきます。新所原駅の場所は静岡県西部の東海道本線から天竜浜名湖鉄道(旧国鉄二俣線)が分岐する駅になります。

また、駅名板に表記されている次駅の「ちばた」は国鉄

二俣

線時代の知波田駅です。天竜浜名湖鉄道へ移行した現在では、その間に2駅が新設されています。つまり国鉄時代の新所原駅を想定しているのだと思われます。

第3村旧新所原駅

国鉄時代の二俣線路線図

新所原の次駅が知波田だったことが伺える。

現・天竜二俣も遠江二俣(とおとうみふたまた)であった。

天竜二俣駅

ところが、建物や地形などの実際のモチーフはここ新所原ではなく、天竜浜名湖鉄道の

天竜二俣

駅になります。

天竜二俣駅には機関車などの車輌の向きを変える転車台が現存し、映画で診療所となっている扇形庫がレトロな雰囲気のまま残っています。建築に詳しい方なら木造トラスの小屋組の魅力に惹かれることでしょう。

そして、劇中に登場する鉄道車輌は庵野秀明監督の故郷である山口県を走る宇部線および小野田線(以下宇部・小野田線と表記)の車輌が中心となっていることが判明しました。

つまり、それぞれの良いとこ取りをした架空の時代と場所ということになります。

地図上の新所原に天竜二俣駅の設備と周辺の地形を移設し、鉄道車輌は昔の 宇部・小野田線 を持ってきたという具合でしょうか。

あるいは世界が何度目かのループで出来た、こちらが本当の現実世界なのかもしれません(笑)。

天竜二俣駅の転車台や扇形車庫は見学記念硬券を購入すると見学できるとのことです。 聖地巡礼してみては如何でしょうか。

第3村の転車台

1970年代の航空写真に写る小郡駅の転車台

出典:地理院地図

新山口駅の転車台

新山口駅

上の写真は新幹線の車窓からの撮影です。さらに

小郡

駅(現・新山口駅)の1970年代の航空写真には、扇形機関庫と二つの転車台が見て取れ、少年期の庵野監督が見たであろう小郡機関区の光景の壮観さは想像するに難くありません。

新山口駅に転車台が現在も存続しているのは、山口線を走るSLやまぐち号の存在が大きいでしょう。

ところで、転車台とは本来は蒸気機関車の前後方向を転換させるための設備ですが、放射状に敷設された線路に車輌を配置させることで、編成の組み替えが効率よく行えるため、蒸気機関車の廃止後も維持しているところがあります。新山口駅の転車台はその役割も兼ねており、写真の通り朱色の車輌が放射状に整然と配置された光景は、一見の価値があると思います。

天竜二俣駅をロケ地としたのは、庵野監督がこの転車台というモチーフに惹かれたためではないかと、個人的に考えています。

第3村俯瞰

画面の右上が実際の天竜二俣駅でプラットフォームの屋根が描かれています。

左奥に光るのは海でしょうか。遠景は新所原を対象にしているのかもしれません。 もっとも、現実の新所原は海に面していませんが、海面上昇ということで整合が取れるのかもしれません。

天竜二俣駅俯瞰 (Google Earth)

第3村近景

画面の左側が北、中央が東になります。 狭隘な平地は鉄道の南側が仮設住宅地、北側はKREDITの貨物船の発着場やコンテナ置き場として描かれています。

「ケンスケ・アスカ・シンジの丘」と勝手に名付けましたが、ケンスケが上空に停泊するAAAヴンダーをビデオ撮影したのが、この高台になります。

実際の天竜二俣駅の風景 (Google Earth)

近景の地形は概ね映画のシーンと共通し、高台が迫っています。

一方で、遠景の山容は現状とは異なるようです。

第3村マップ - 第3村と実在する天竜二俣駅とを照合した地図 -

鉄道車両の形式と位置特定

以上のさまざまなシーンから、第3村のモデルとなった天竜二俣駅付近の地図上に鉄道車輌の形式と位置を割り出してみました。

線路のレイアウトは恐ろしいほど現状と一致してることが判明しました。

地図上のマークは車体の色ごとに識別しています。

コゲ茶色の電車は戦前に製造された「旧型国電」という古い電車です。

クモハ42001など個体番号まで判るものと、クハ55など形式までしか特定できないものがありました。

個体番号が判るのは、映画の中で車輌形式番号が判読できたためです。

これは自動車の形状から車種を言い当てることはできても、ナンバープレートの数字までは判らないことと似ています。

C58 389

現在は天竜二俣駅近くの機関車公園に保存されている。

遠方にKREDITの貨物船が"着陸"している

それでは、車輌を具体的に見ていきたいと思います。

「第3村マップ」右下の「第3村診療所」近くの円形が転車台です。

その隣のC58 389は蒸気機関車で、かつては国鉄二俣線で活躍しました。

C58という形式の389号機を意味します。

劇中に登場する天竜浜名湖鉄道(旧国鉄二俣線)関連の車輌はこの蒸気機関車のみでした。 その他は先述の通り、山口県の宇部・小野田線関連の車輌となります。

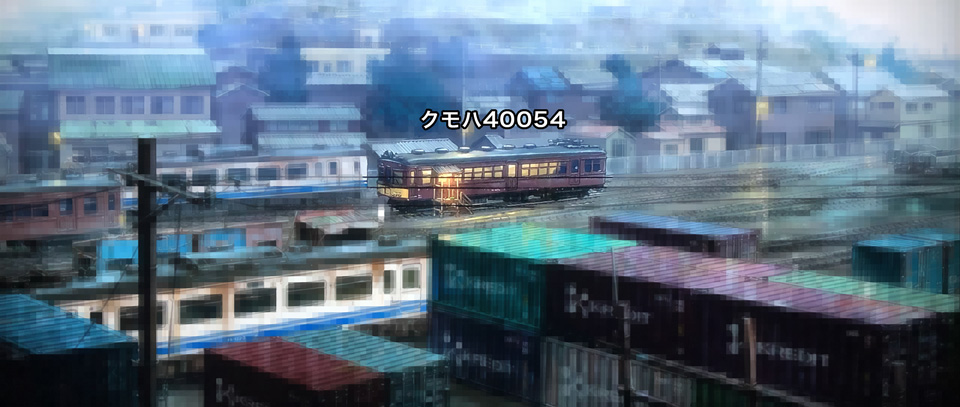

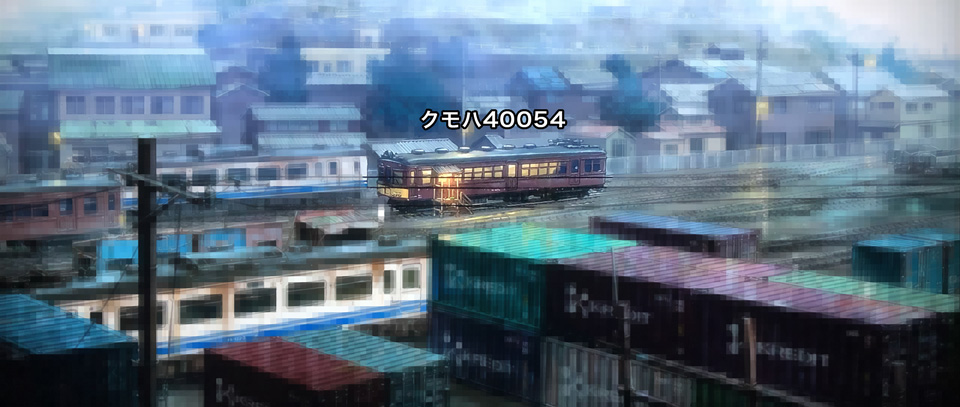

では初めに、図書館として利用されていた旧型国電のクモハ40054から話を進めたいと思います。

劇中で図書館として利用されていたクモハ40054

簡易図書館として使用されていた電車はクモハ40054で、実在した車輌です。

そして早くも前言撤回ですが、クモハ40054は宇部・小野田線とは関係がなく、過去に当路線を走行したことはありません。

現在は東京の青梅鉄道公園に保存されているため、作画をする上で同形式車輌の資料として利用しやすく、映画に採用したものと思われます。

クモハ40054の読み方と意味

クモハ40054に確定した読み方はないのですが、筆者は(くもは・よんじゅう・の・ごじゅうよん)などと呼ぶことで形式と製造番号を認識しています。

クモハとは

電車の形式は、厳密な定義では異なる点もありますが、クモハという記号は次のように捉えて問題ないと思います。

ク = 制御車 = 簡単に言うと、運転台のある車。

モ = 電動車 = モーター付きの車。

ハ = 普通車 = 戦前は一等車、二等車、三等車と区分され、それぞれ順にイ、ロ、ハと符号されました。

現在はグリーン車の「ロ」と普通車の「ハ」があります。

40054とは

5桁の数字の40054は、40と054に分けて考えます。

40は形式(車輌のタイプ)を表し、054は製造番号です。

製造された順に付番するので54番目の車輌ということになります。

3扉のクモハ40形

なお、形式の呼称に「クモハ40形」から「形」を省略することもありますが、カテゴリーを明確にするため、当ページではこれ以降「形」を表記することにしました。

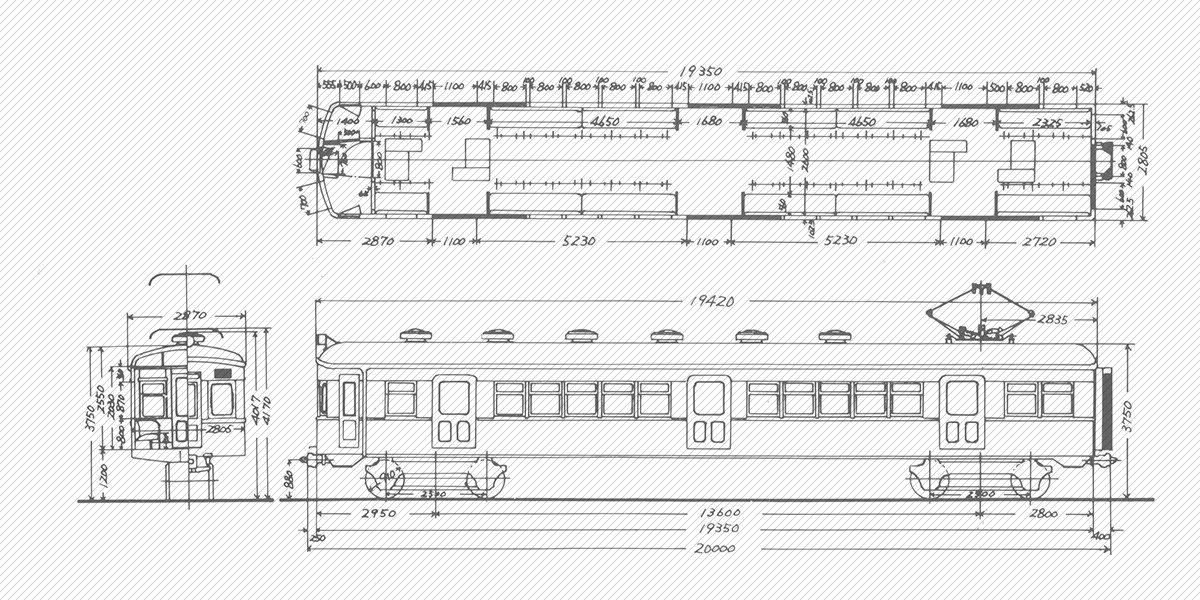

クモハ40形

このクモハ40形の特徴は前後に運転台があり、且つ電動車であるため1輌の単行運転が可能な点で、他の車輌と連結して運用もできるため、時間帯による乗客数の変動の激しいローカル線で重宝されました。

他の特徴としては、乗降扉が片側あたり3箇所で、扉間の窓数が5枚ということが挙げられます。客席は線路と並行な位置関係となるロングシートで配置されていました。

このシリーズの片運転台車がクモハ41形になります。

40系

クモハ40形とクモハ41形などの「3扉・ロングシート車」のグループは、これらを包括する「系」という上位のカテゴリーを用いて「40系」と呼称されます。

戦前に誕生した旧型国電は座席のタイプと乗降扉の数で「系」を大別していた点が面白いですね。

これら車輌形態のグループは更に番号で細分化されるものもあり、上位のカテゴリーから、系 > 形 > 番台 と区分されます。

歴史

クモハ40054は昭和10(1935)年に製造された40系電車のクモハ40形です。

(昭和28年と34年の2度の称号改正前に誕生しているため、当初はモハ40054で、まだ「系」というカテゴリーはない)

同形のクモハ40形は昭和7年から10年にかけて、全56輌が製造されました。

総武線、中央線など首都圏を中心に運用され、永らく原形を保っていましたが、原形を留めたのは9輌のみで、他の車輌は運転台の撤去や電動機の出力増強など大規模改造され、他形式へ編入されていきました。

しかし、原形を保ったこれら9輌も、二度の更新修繕を受けたことにより、昭和30年ごろには初期の印象とは異なる外観となります。

更新修繕

更新修繕とは、戦時中の輸送力増強と物資不足により撤去された座席や窓ガラスを戦前の状態にまで戻し、乗降扉は補強された鋼製にする内容で、一度目が昭和25(1950)年ごろから行われました。

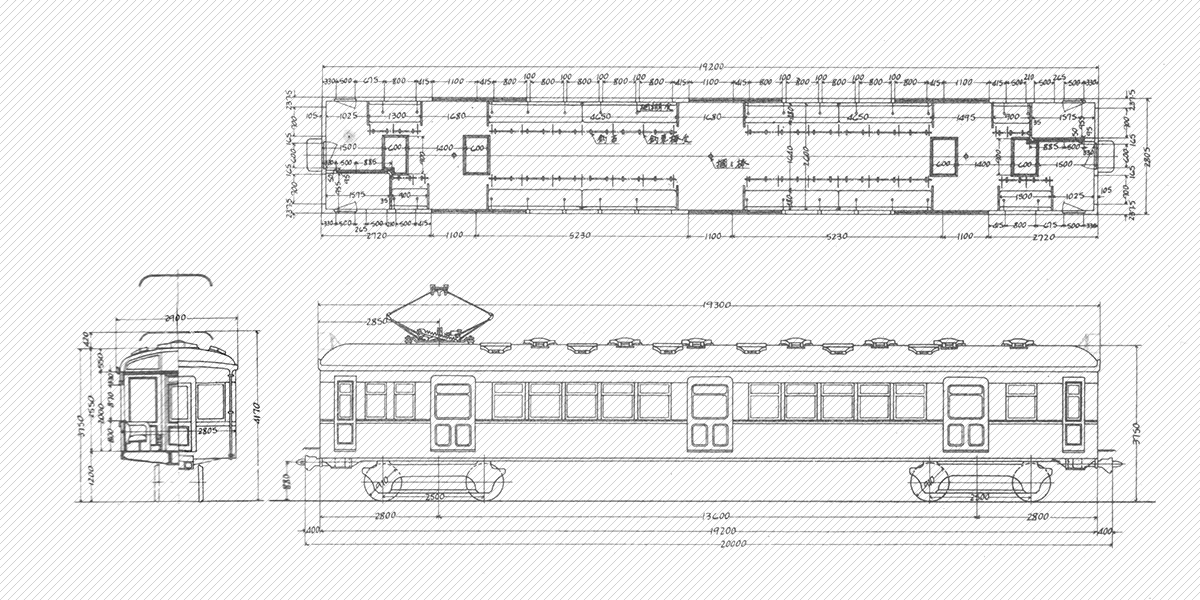

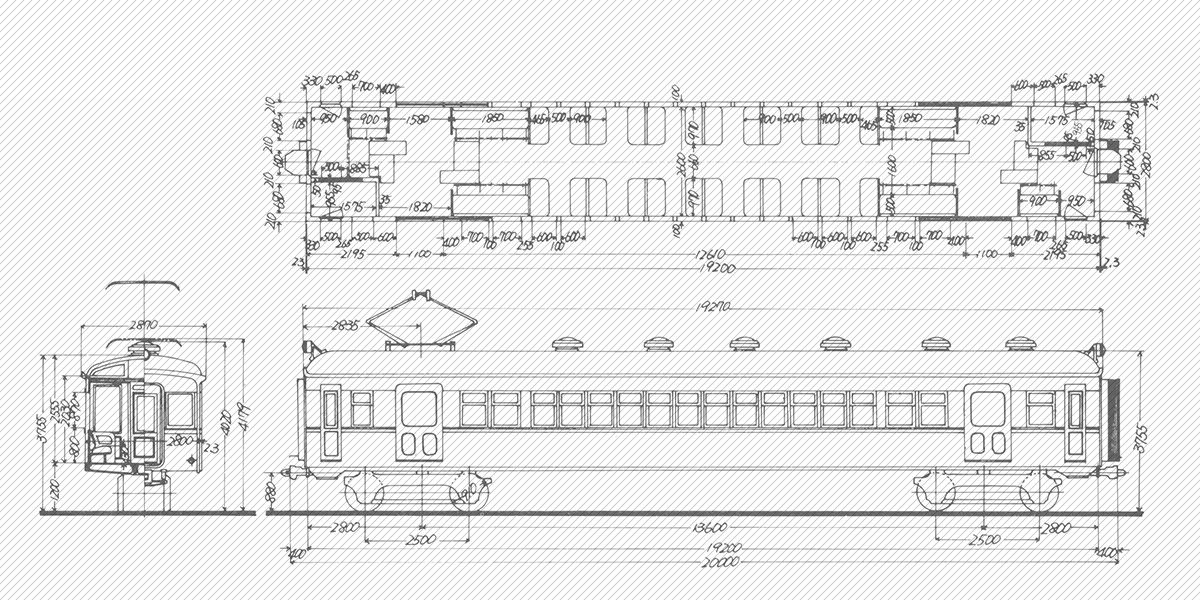

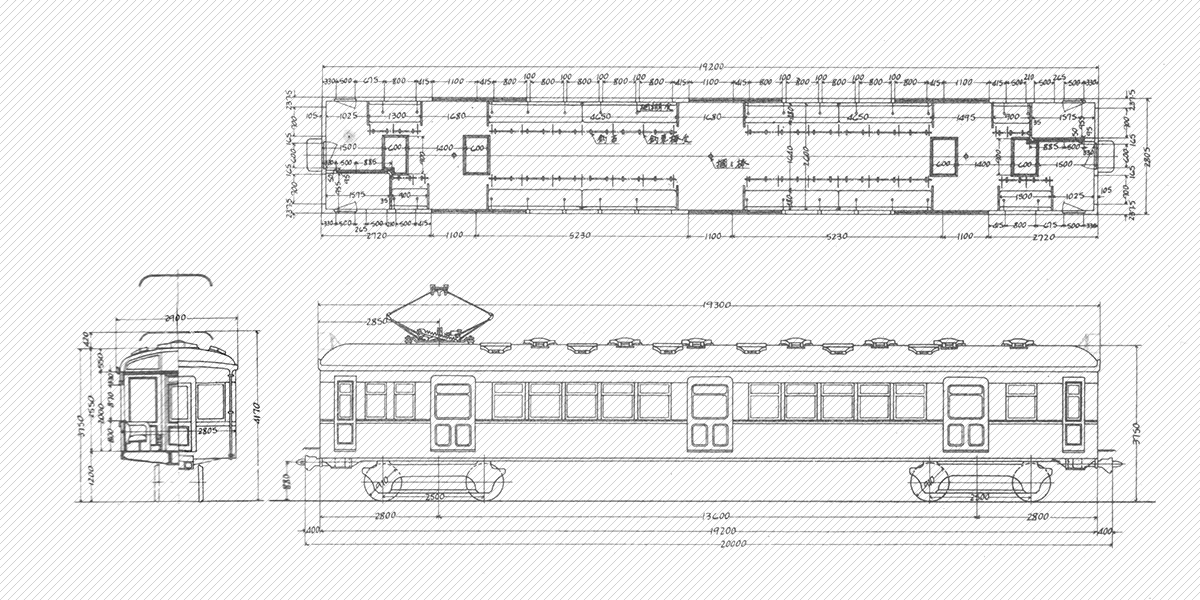

下記の古い方の図面にはプレス扉(扉に強度を得るため鋼板にプレス機により四角い溝が2箇所施されていた)が描かれているため、この時期の姿だと思われます。

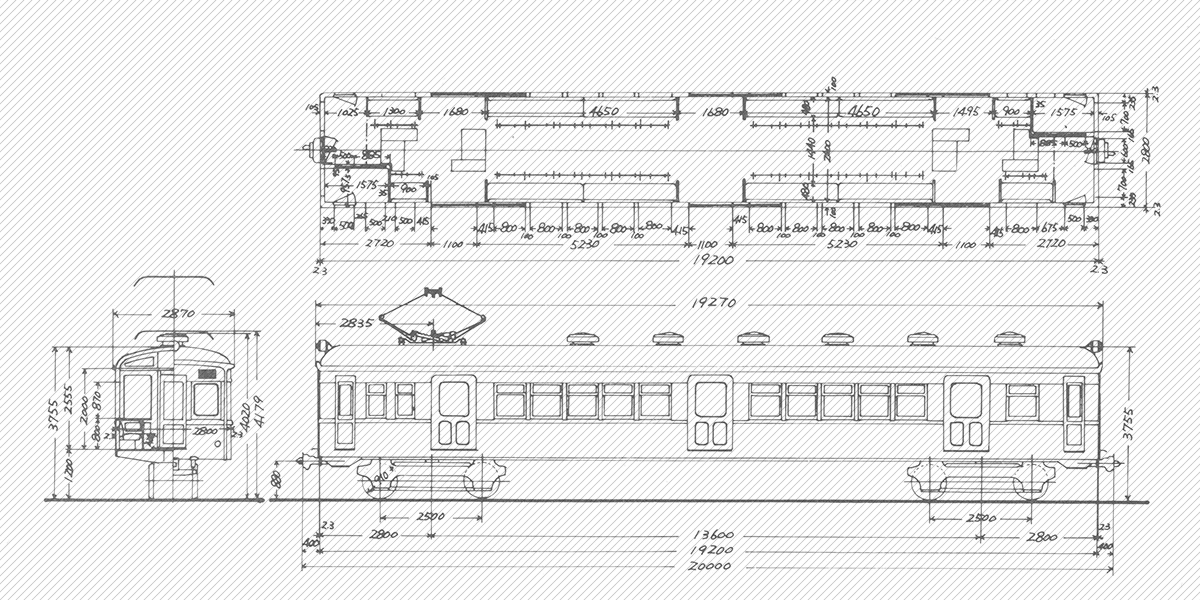

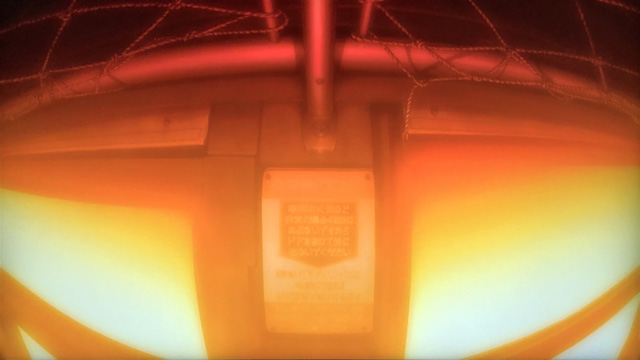

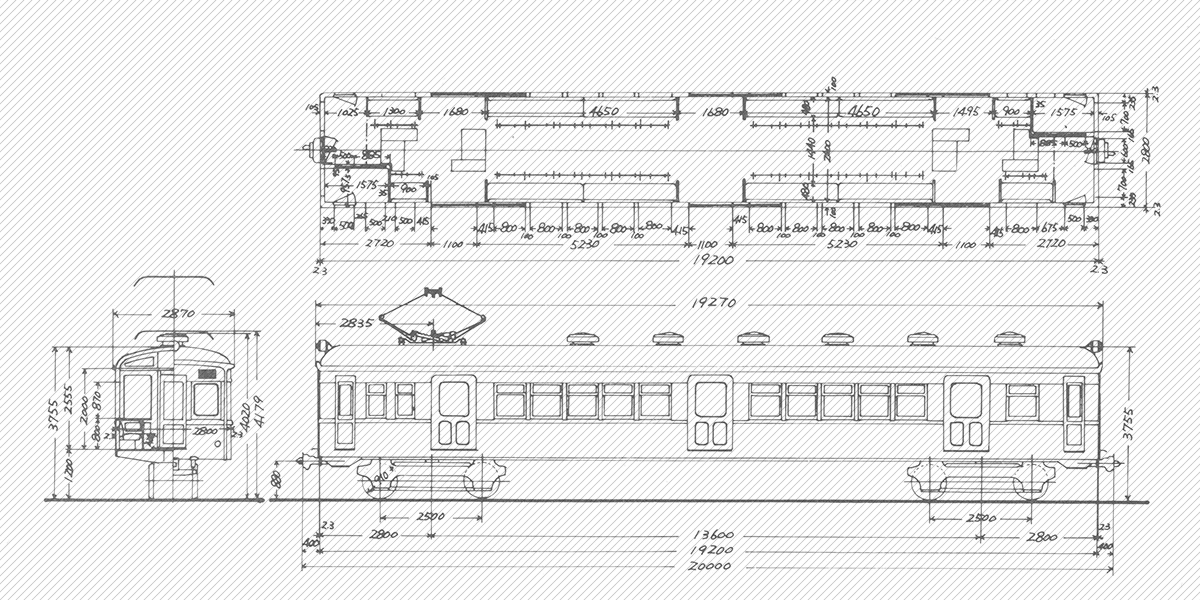

二度目は桜木町事故を踏まえ、漏電や火災に対する対策で、屋根材の絶縁化や火災延焼対策としてベンチレーターをグローブ型に変更、非常ドアコックの明示などが、昭和29(1954)年ごろから施工されました。(更新修繕 II )[ II はローマ数字の2]

シン・エヴァに見るクモハ40は更新修繕 II 以降の姿ということになります。

現役で活躍していた頃のクモハ40054

撮影:1981年05月25日 国府津電車区

形式:クモハ40

自重:46.2t

換算:積5.5 空4.5

製造:昭和10年 田中車輛

全検:昭和54年10月大船工場

配属:南コツ(東京南鉄道管理局国府津電車区)

定員:128人

上記データはいずれも撮影時に車体に記載されていた数値を双眼鏡を使い読み取りメモしたものです。(小学生にしては良くやったと思いませんか?笑)

この当時でも、いつ廃車になっても不思議ではなく、結果としてですが、その後静態保存され、更に40年後にまさかアニメに描かれるとは、知る由もありませんでした。

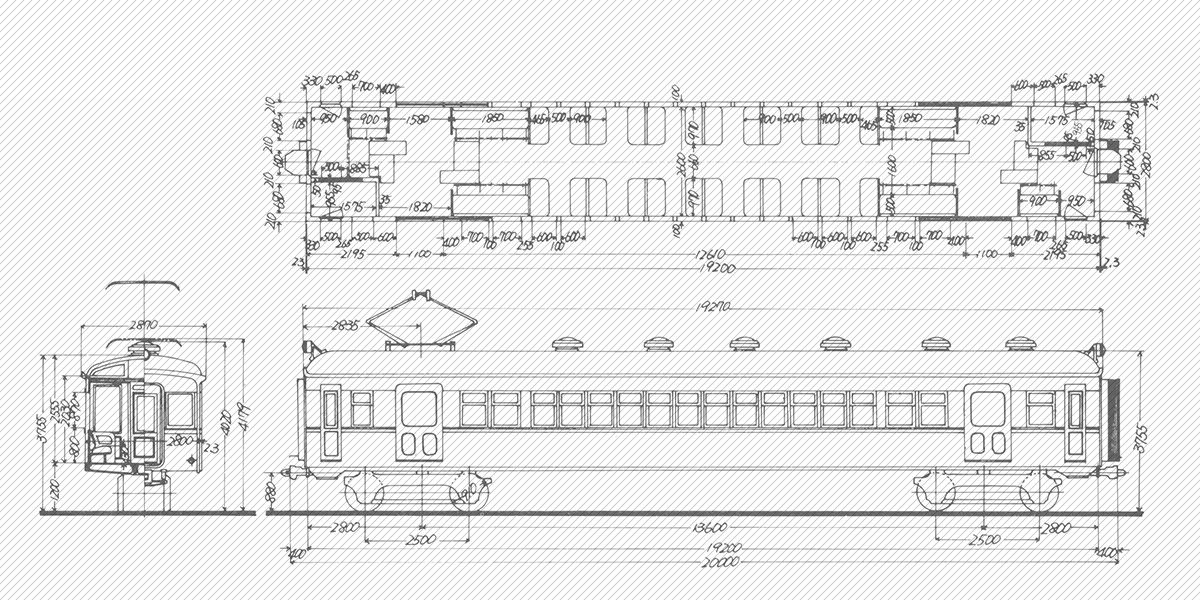

図面 クモハ40054

出典:「1950年代の戦前型国電(中)」長谷川 明 著 p.13

運転室を前後方向に広く取ったため、幅の狭い側面窓と客室窓が2つ並ぶ様が特徴である。台車はこの時代を代表するDT12を装備。

図面 クモハ40054 (更新修繕 II 以降)

出典:「国鉄電車形式図集 旧型編」鉄道図書刊行会編 p.60

運転台側上部に新たに通風口が施工されたことが見て取れる。

ガーランド型通風器から円盤状のグローブ型通風器に変更されている。

なお、グローブ型とは形状ではなく、アメリカのグローブ社が開発したことに由来する。

クモハ40054

運転席側(向かって右)の窓の取り付けには白いH断面ゴムが用いられており、初期の印象は損なわれている。

撮影:1984年 国府津駅

首都圏で活躍したクモハ40054は、一般用最後の配属先は小山電車区で日光線で運用されました。

そして、80年代前半には第一線から退き、神奈川県西部にある

国府津

電車区(現国府津車両センター)で勤務する職員の輸送用に国府津駅との間を往復していました。当然時刻表などには載っておらず、駅に到着すると間もなく折り返して出発したため丁寧な撮影ができませんでした。

実際に宇部・小野田線を走行していたクモハ40形はクモハ40023とクモハ40067の2輌で、023は写真の054と同じ平妻タイプ、067はさいたま市の鉄道博物館に保存されているクモハ40074と同じ丸妻タイプでした。

先述の通り、作画にあたり実物の資料が必要だったことと思われ、図面や写真だけでは描けないディテールをこのクモハ40054に求めたものと考えられます。理想としては宇部・小野田線を実際に走った車輌を描きたかったのだと、筆者個人としては感じています。

クモハ12形

よく似た形状の旧型国電クモハ12形も宇部電車区には1輌配属されていたが、この車輌は全長17mと3m短く、窓の配置が異なるため容易に区別できる。

写真は鶴見線のクモハ12025。画像クリックで詳細

ロングシートを活用した図書館

図書館の内部は、クモハ40形の特徴であるロングシートを閲覧席として、書架は通路の中央に設置したレイアウトとして描かれています。

ただ少々残念なことに、車内のシーンは、両開き扉や上下2段のユニット窓など、より近代的な車輌をモチーフにしていました。

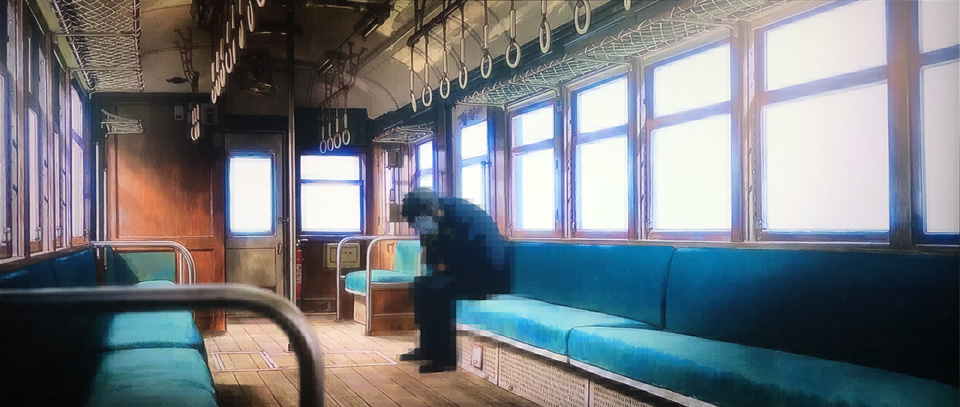

旧型国電の車内の様子

撮影:1980年05月03日 身延線 クモハ60814 車内

写真はクモハ41形のモーターの出力をパワーアップさせたクモハ60形で、車内は同じ40系であるためクモハ40054と大差はないものと考えられます。

旧型国電には通路中心軸と左右乗降扉の軸の交差位置にスタンションポールという立ち席時の掴み棒が設置されていました。

一方で、シート端部の肘掛けと網棚とを連結する掴み棒はありません。

このことから図書館室内のシーンは101系などその後に誕生した車輌をモチーフにしていると言えます。

また、実際に通路に書架を設置した場合、かなり狭いかもしれませんね。

クモハ41042

クモハ41042は、昭和11(1936)年から製造が開始された、40系の片運転台タイプの車輌で、形式はクモハ41形になります。クハ55形と共に宇部・小野田線を代表する車輌でした。

車体は本来、ぶどう色(赤味がかったコゲ茶色を伝統的に「ぶどう色」と呼ぶ)の単色でしたが、宇部・小野田線では前面に黄色の警戒色が施されていました。

劇中では連結した状態の旧型国電は転車台近くの2輌に限定され、パンタグラフの有無を勘案した結果、位置と番号が特定できました。組み車はパンタグラフのない3扉ということからクハ55形だと考えられます。

現役当時の所属は広島鉄道管理局宇部電車区(略号は「広ウヘ」)でしたが、劇中では「広セキ」と記されています。 これは現在営業中の下関総合車両所の略号になるため、後述するクモハ42001に倣ったものだと考えられます。

宇部・小野田線のクモハ41形は昭和56(1981年)2月末で引退となり年内に廃車になりました。同年8月には1輌だけ残存していた身延線のクモハ41850も引退し、現在、同形式車輌は博物館等での保存車もなく完全に消失しました。

宇部・小野田線の旧型国電

出典:鉄道ジャーナル 1980年12月号 p.23

宇部電車区(広ウヘ) 旧型電車配置表 (昭和55年当時)

|

形式 |

車 番 |

| 51系 |

クモハ51 |

001 036 040 041 |

| 42系 |

クモハ42 |

001 005 006 |

| 40系 |

クモハ41 |

019 022 024 026 031 042 046 050 051 052 082 083 084 126 |

| クモハ40 |

023 067 |

| クハ55 |

009 022 036 046 052 053 056 073 081 090 094 111 113 320 324 328 340 |

| 30系 |

クモハ12 |

027 |

|

備 考 |

※ 白太字は劇中に登場した車輌 |

宇部電車区のクモハ41形は019から052までが後述する丸妻(まるづま)タイプとして誕生したロットです。

その他に、戦時中の輸送力増強のためクモハ40形を片運転台に改造したグループがあり、その中で082、083、084が平妻(ひらづま)タイプ(斜体文字)、126は丸妻でした。

劇中に写るクモハ41形は丸妻タイプで、番号と一致しています。

第3村のクハ55

第3村の留置線に停留する旧型国電の中に、屋根上に8台のベンチレーター(通風器)が描かれ、パンタグラフのない車輌がいくつか見て取れます。

詳細に観察すると、乗降扉は片側に3箇所あることから、先述の宇部電車区の配置表と照合した結果、クハ55形だと特定できました。

クハ55形

クハ55形は3扉・ロングシートの括りである40系に属し、モーターを搭載しない片運転台の車輌形式です。クハは運転台のある普通車という意味になります。

これは旧型国電の特徴でもあるのですが、モーターのある電動車には必ずパンタグラフが装備されていました。(現代では他の車輌から電気をもらう車輌もある)

よって、逆の言い方をすれば、パンタグラフ非搭載車は電動車ではないことになります。

そのためクハ55形は、運転台はあってもモーターが搭載されていないため自走することは出来ず、必ず他の電動車と連結しての運用となりました。

クハ55形は製造年代による外観上の違いで2つに大別できます。運転台のある前面(建築用語では妻面(つまめん)という)が平面的に仕上げられた「平妻(ひらづま)」タイプと、半流線形をした「丸妻(まるづま)」タイプの2種類です。

流線形ブーム

工業デザイン界において、1930年代に流線形が世界的なブームとなりました。

この波は日本の鉄道デザインにも押し寄せ、有名なところでは満州鉄道のあじあ号や、流電と呼ばれたクモハ52形などがあります。

施工上は平妻で仕上げた方が容易なためコストダウンにつながるのですが、半流線形の丸妻はブームとコストの折衷案だったといえます。

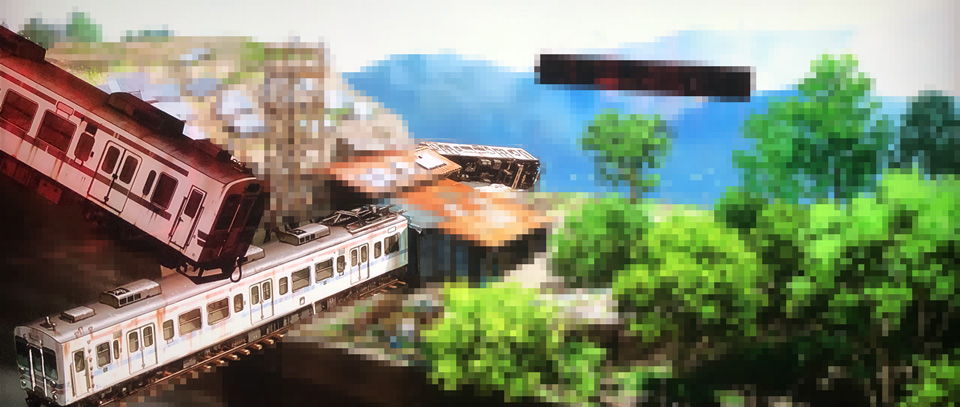

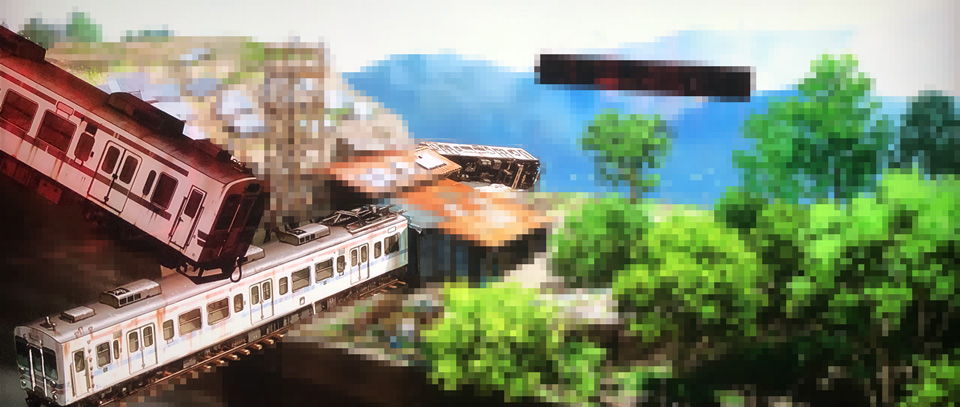

エヴァに破壊される車輌

クハ55形 平妻タイプ

クハ55441。元サハ57形に運転台を増設改造した車輌。

撮影:1981年08月23日 富士駅

クハ68 丸妻タイプ

クハ68は車内はセミクロスシートであるが、丸妻の外観はクハ55形丸妻タイプと同一である。前面の曲面は半径3000mmの孤として設計されていた。

撮影:1981年05月17日 富士駅

宇部・小野田線のクハ55形は昭和7(1932)年製造のクハ55009と昭和8年製造のクハ55022の初期ロットが平妻タイプに、昭和11(1936)年以降に製造された036から094までの9輌が後期型の丸妻タイプでした。

111以降は戦中戦後に他の形式から改造されたため、再び平妻タイプに編入されることになります。

宇部電車区のクハ55形は引退後、1981年内に全車が廃車となりました。現在は他の地域を含めて保存車等もなく、この形式もこの世から完全に消失しています。

共同浴場の脱衣室として利用されていたクモハ42001

両端2箇所の扉で男女別の出入口に設定

共同浴場の脱衣室として描かれていた電車はクモハ42001で、これも実在した(する)車輌です。

クモハ42001は昭和9年に製造され、42系というグループで当初は関西地区に投入されました。

42系の特徴は乗降扉が片側に2箇所の配置で、扉付近を除き客席はクロスシート(ボックス席)をしつらえていた点が挙げられます。

これは競合する私鉄に対抗するためで、中距離旅客輸送を踏まえ、座席の配置によりサービスを向上化させた車輌として、40系より格上の存在として、連続する客室窓は優美な印象を与えていました。

昭和27(1952)年のクモハ42001

ガーランド型ベンチレーターや幌座が見て取れる。

出典:「1950年代の戦前型国電(下)」長谷川 明 著 p.5

国鉄時代の宇部線・小野田線路線図

前照灯とパンタグラフ

このカットはソックリさん(綾波)たちが畑仕事から第3村へ戻ってくるシーンに挿入されているため、時刻は夕方のはずであるが、演出を優先させたためか南東の方向から日が差していた。あるいは地球の地軸がズレたせいか?

それにしても、上手い絵というのは見る者を幸せな気持ちにさせてくれる。

電車基地に留置されているクモハ42001

図面では前後の貫通扉に幌座が記述されているが、実物には見当たらない。

撮影:2020年09月19日 下関総合車両所

図面 クモハ42

出典:「国鉄電車形式図集 旧型編」鉄道図書刊行会編 p.69

戦後は関東に転出し横須賀線で運用され、塗色もスカ色(横須賀線色)に更新されました。そして新型の70系電車が横須賀線に投入されると、今度は電化して間もない伊東線へと転出していきました。

このように大都市から押し出し式に地方路線へ転属していったのですが、最期の路線が宇部・小野田線となります。

旧型国電が最期まで活躍した路線の身延線、飯田線、宇部線、小野田線などは元来私鉄として開業した路線でしたが、戦前戦中の物資輸送の国家管理の必要性から買収され国有化されます。

これらの路線はその後の国鉄のもとでは格下として捉えられていたようで、いわば都落ちした車輌の転属先となった歴史があります。

小野田線 雀田-長門本山支線

宇部・小野田線で活躍した旧型国電ですが、昭和56(1981)年に引退することになります。ただし、雀田-長門本山間はホームが1輌分の長さしかなかったため、その後も単行運転の車輌としてクモハ42形の3輌が新型車に混ざり、細々と活躍していました。換言すれば、わずか2.3kmの本山支線の特異性がクモハ42001を延命させたことになります。 しかし、ついに2003年には最後の1輌となる当車輌が引退することになります。

筆者はそのまま廃車解体されたものと思い込んでいたところ、昨年(2020年)山陽本線に乗車していたとき、

幡生

駅近くの車輌基地に留置されているのを偶然見つけ、慌てて走行中の電車から撮影したものが上の写真になります。

この他にもクモハ11117という昭和2年製の最古参車輌も留置されているのを見つけました。

後で調べてみると、下関総合車両所のイベント時には公開されることがあるようなので、いつの日か詳細に撮影することができるかもしれません。

2023年まで留置されていたクモハ11117

クモハ11の117番は「国鉄電車形式図集 旧型編/鉄道図書刊行会編」の最初のページに掲げられていた車輌でしたが、2023年に解体されてしまいました。

乗降扉の3段窓が残置されていたことが伺える貴重な車輌でした。

撮影:2020年09月19日 下関総合車両所

宇部新川駅に入線する旧型国電

宇部新川駅の空撮シーン

宇部新川駅

JR小野田線宇部新川駅のシーンに登場するコゲ茶色の電車は、両運転台で2枚の乗降扉という状況から判断するとクモハ42形ということになります。

個体番号までは表示されていませんでしたが、クモハ42001と考えてよいと思います。

現在もJR西日本に 車籍はありますが検査切れとなっているため、本線上を走行することはできません。空撮のシーンは実写にクモハ42を合成してあります。つまりは我々のいる現実世界とは別の世界を示唆しているのかもしれません。

これらのシーンは庵野監督の夢を具現化したものなのかもしれませんね。

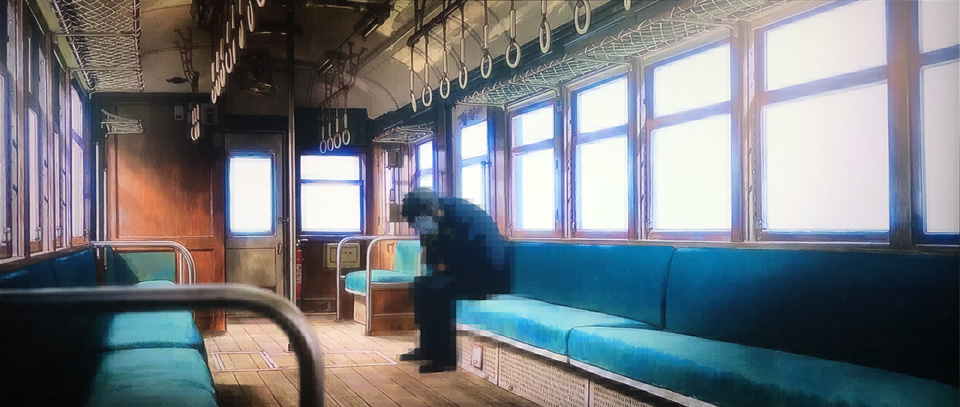

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に描かれた車内風景

ロングシートの背面には5連窓が並ぶ

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」

鶴見線の旧型国電 車内風景 クリックで詳細ページ

心象風景としてエヴァでは車内のロングシートに座るシーンが描かれています。

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」からはディテールまで描かれ、窓の配置とエンドロールから考察すると、JR東日本の鉄道博物館に展示されているクモハ40074がモデルになっているものと考えられます。

しかし、この車輌もクモハ40054と同様に宇部・小野田線を走行したことはなく、作画をする上で同形式であるクモハ40形の資料として選定されたに過ぎないと言えます。

シンジが幼い自分自身や綾波、父ゲンドウと対話する車内のシーンはテレビ版のときからありました。 形式こそ判別は難しいものの、見る人が見れば旧型国電の車内であることに気づく内容でした。 夢の中での会話ならば、綾波やゲンドウの発言も自分自身ということになり、深層心理の現れと解釈することも出来ます。

また、単にノスタルジーという世界観を持ち込むのであれば、蒸気機関車と旧型客車の方が、より相応しい被写体だと思われます。

それらを踏まえると、敢えて旧型国電が描かれた意味は、庵野監督が宇部という小さな町と、外の世界を結ぶ物理的移動手段として利用した電車の記憶が少年期の原風景として焼き付き、シンジを通して再現しているのだと筆者は考えています。

そして更にその懐かしさ漂う雰囲気は、背景に流れる吊り掛け式モーター音により補完されます。

吊り掛け式モーターとは、文字通り台車と車軸にモーターを吊り掛けて保持する仕組みで、モーター音は101系以降のカルダン式とは明確な違いがあります。 あの独特の重低音は何とも心地よいのです。

車内録音 クモハ73027

余談になりますが、テレビ版では小田急10000系ロマンスカーのような風貌をしたリニアモーター車輌(?)でもこの吊り掛け式モーター音が使い回されていたことは少々残念でなりません。

吊り掛け式モーター搭載のDT12台車 クリックで詳細ページ

クモハ40形、クモハ42形の台車もDT12であった。

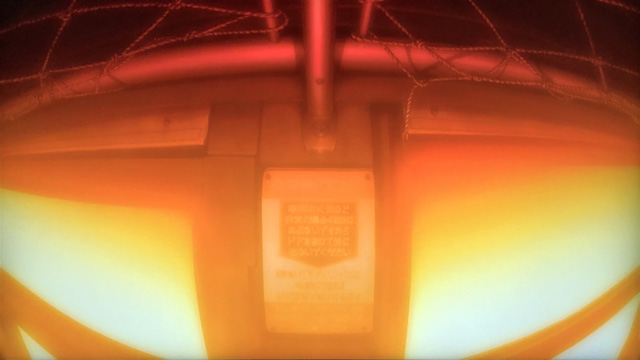

非常用ドアコック位置表示プレート

かつての国鉄車輌には標準的にこのプレートが掲示されていた。

これは昭和26年に起きた桜木町事故では、63系(のちの73系)の客室窓が3段式と横桟の間隔が狭く、乗客が車外へ脱出出来ず大惨事になったことに起因し、翌日からガリ板刷りのドアコック位置表示がなされたという。その後に正式採用されたものがこのプレートとなる。

新性能電車とは旧型国電など旧性能電車に対する用語で、昭和32年に誕生した101系以降の電車の総称です。

新を冠していますが、国鉄時代に製造された車輌の大部分はすでに廃車となっています。

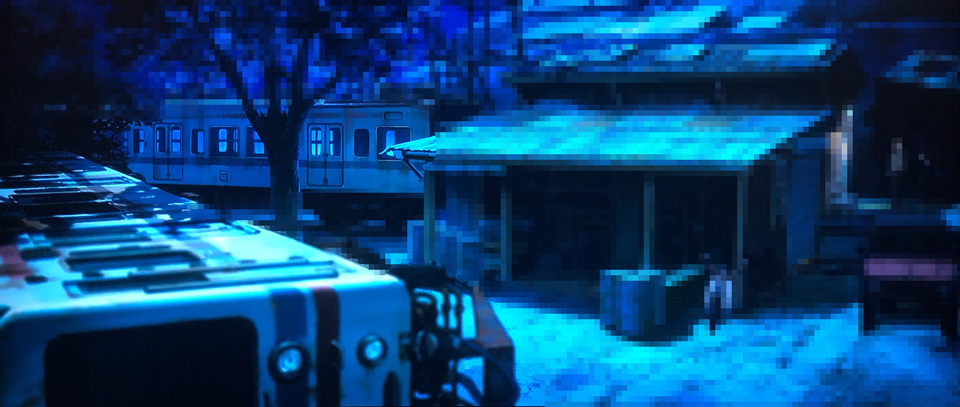

ケンスケの家

筆者は初め、尾灯が白く描かれている点が気になったが、LED化された現在の105系では消灯時は実際に白く見えることが判明した。

新広島色の105系

出典:「JR全車輌ハンドブックII」 p.206

かつての駅舎を利用した相田ケンスケの家の周囲に描かれている鉄道車輌は105系電車で、現実の世界では宇部・小野田線の旧型国電の置き換え用として1981年に新製投入された電車が該当します。

当初はオレンジ色(朱1号)単色の車体で、冷房未搭載車でした。

台車は103系電車を踏襲しましたが、編成は短いローカル線に対応すべく電動車を1輌に納めた1M方式として誕生しました。(103系等の電動車はMM'の2輌1組)

JR化後に「新広島色」と呼ばれる白地に青と赤のラインの入ったカラーリングに変更されました。

シン・エヴァに登場する車輌はこの約20年間の状態のものになります。

宇部・小野田線 デビュー当時のオレンジ色の105系

1981年3月より宇部・小野田線には旧型国電に代わり、新製の105系が投入された。

出典:「鉄道ピクトリアル 1981年6月号」 p.6

宇部新川空撮シーンに写る105系

空撮のシーンでは105系、123系ともに現代の末期色で描かれている。

末期色の105系

雨水により腐食しやすい客室窓周縁をJR西日本特有の額縁式に改良し延命処置が施されている。

撮影:2020年09月19日 新山口駅

2009年頃から全般検査(自動車でいう車検)のタイミングで順次、ボディーカラーは黄色の単色に更新されました。

鉄道車輌は、ボディーがステンレス製となる以前は防錆のために数年に一度塗装をする必要がありました。 その際、多色で塗り分けるデザインは手間がかかるため、どうしてもコストが掛かってしまいます。

そこで、費用を抑えるために単色のカラーリングとすることもあるのですが、ファンの間ではこの黄色の塗装になると廃車まで間もないとの噂から末期色(真っ黄色)と揶揄されたりもします。

2021年現在の宇部・小野田線はこの末期色で統一されています。

アニメで表現された黄色よりも、実物は若干赤味を帯びた濃い黄色をしています。当路線の105系は導入から40年を迎え、いつ廃車になってもおかしくない車齢を迎えています。

第3村の留置線を東側から俯瞰

西側からの俯瞰

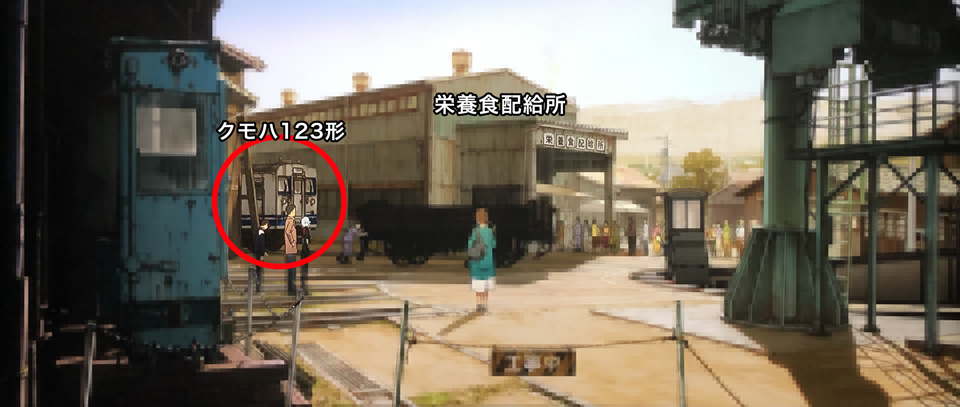

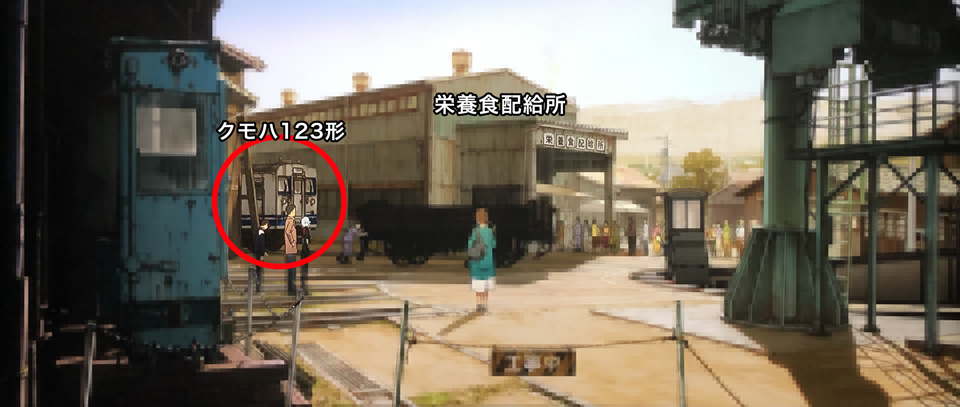

診療所と栄養食配給所の留置線にも123系が1輌

これら様々なシーンから、第3村には計4輌の123系が確認できました。

クモハ123形 前面に貫通扉がないタイプ

当初はクモハ123-2、クモハ123-3、クモハ123-4 のいずれも前面は貫通扉のないデザインで登場した。

出典:「JR全車輌ハンドブックII」 p.137

第3村に留置されている白地に青いラインの電車は123系です。

元はクモニ143形という荷物電車でした。

日本の物流の多くを鉄道が占めていた時代には、旅客列車の先頭に荷物専用の車輌を連結して運行したものがありました。貨物とは異なり、新聞、雑誌など迅速性が必要な荷物が中心でした。

やがて、これらの物流の中心がトラックへ移行していくと、荷物電車は余剰となり、旅客用に改造されていきます。

このひとつが、123系電車のクモハ123形で、当初は広島県を走る可部線に3輌(クモハ123-2、クモハ123-3、クモハ123-4)が配属されました。

クモハ123-2

幅広の5連側面窓が特徴の2〜4号機

撮影:2021年05月16日 下関駅

1993年には、3輌とも宇部・小野田線用に転属されましたが、車体のカラーは白地に青のラインのままでした。第3村のクモハ123形はこの時代のものが相当します。

単行運転可能な当車輌は最短編成が2輌の105系と組み合わせることで、時間帯による乗客数の増減に対応できるため、さらに増強されます。

2002年に阪和線で運用していた同形式の車輌クモハ123-5、クモハ123-6を宇部・小野田線へ転属させ、前述のクモハ42001は引退となりました。

阪和線からの2輌は車体の色は青1色でしたが、このとき白地に青ラインのデザインに統一され、123系は5輌体制となります。

車輌を詳細に見ていくと、形式上は同一ですが、クモハ123-2〜4とクモハ123-5・6では形状に差異があります。

2〜4の側面は幅広の5連窓ですが、5・6は不規則な配置になっています。

また前面のデザインも貫通扉の有無など大きな差異がありました(現在はいずれの車輌も貫通扉付きに改造)。

シン・エヴァに登場する123系で番号が読み取れたのはクモハ123-2のみでした。

車体のカラーは2010年から2015年頃にかけて、全検を機に105系同様の末期色に更新され、現在に至っています。

側面が幅広の5連窓タイプの123系

唯一123系で番号が読み取れたクモハ123-2

新性能電車は形式の判読性を高めるため、数字の形式と番号の間にハイフンが表記される。

宇部新川駅 3・4番ホームの先に見える123系

前面のデザインからクモハ123-5かクモハ123-6と断定できる。

クモハ123-5

不規則な側面窓が特徴の5・6号機

撮影:2020年09月19日 宇部新川駅

末期色の123系と105系

双方の相違を見つけるのも楽しい趣味の時間である。

撮影:2020年09月19日 宇部新川駅

実際の宇部新川駅 3・4番ホームの先の光景

写真はクモハ123-6。

実際の宇部新川駅の西側には何本もの電留線があり、105系、123系が留置されていた。

撮影:2020年09月19日 宇部新川駅

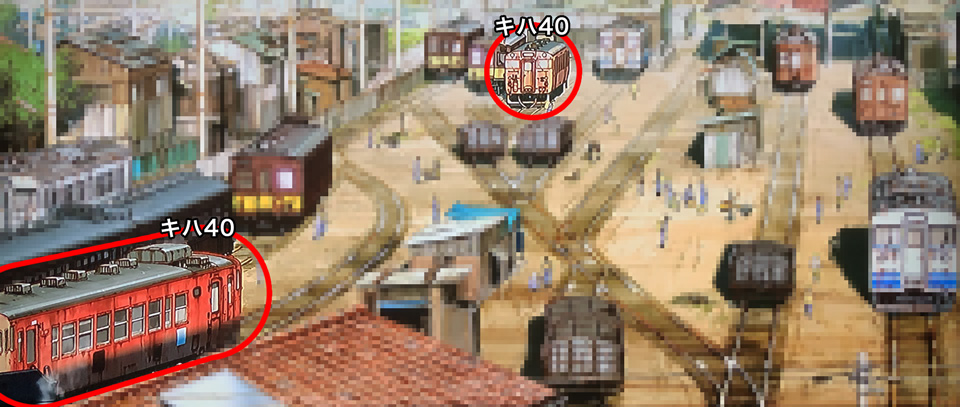

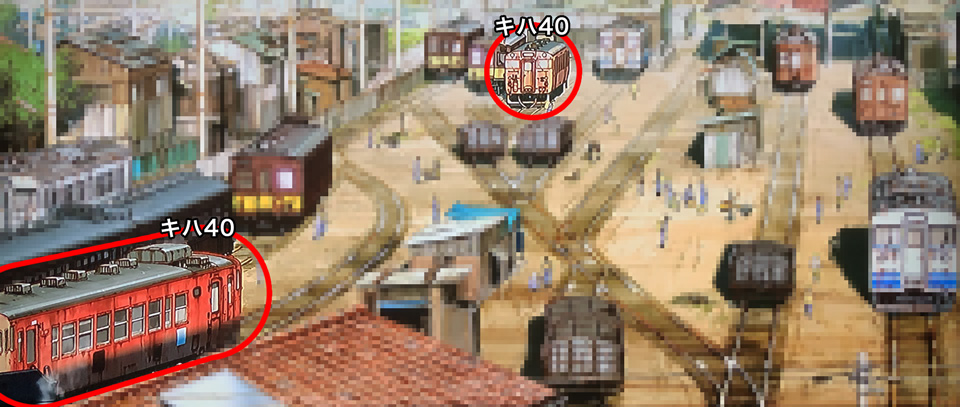

第3村のディーゼル車はキハ40

第3村には2輌のキハ40が確認できる

車体側面には落成時には設置されていたルーバーも描かれている。

エヴァにより被害を受けるキハ40

屋根には千鳥状にベンチレーターが装備されている。

シン・エヴァに登場する朱色の車輌はキハ40系気動車のキハ40形です。 電車とは異なり軽油を燃料としてディーゼルエンジンで走行します。

旧新所原駅構内は見る限り架線が張られてないため、電車は自走できません。よって、車輌の移動はこれら気動車が牽引していたものと考えられます(連結器が異なるためアダプターを装着するなどして)。

気動車の形式符号は電車のそれとは別物で、グリーン車の「キロ」と普通車の「キハ」の2種類だけ覚えておけば大抵はカバーできます。

キハ40系は1980年台に近郊区間用に量産された気動車で、両運転台のキハ40形、片運転台のキハ47形、片運転台寒地用のキハ48形などバリエーションに富んだ形式でした。

キハ40 2004

キハ40形は40系気動車の両運転台車で単行運転が可能である。

暖地向けに2000番台として製造された。

撮影:2021年05月13日 岩国駅

シン・エヴァに見る車輌は単行運転可能な両運転台のキハ40形で、山口県という地域を勘案すると暖地用の2000番台だと思われます。

番台とは軽微な差異で形式を区分する際に、個体番号を飛び番で管理するもので、上の写真の例では2001から付番された34番目の車輌ということになります。

キハ47 153

キハ47形は片運転台・両開きの客室扉が特徴。車輌後方の長丸の小窓は便所の明かり取りで、屋根には便所用の水タンクが搭載されている。

撮影:2020年09月19日 新山口駅

庵野秀明監督の故郷の路線である宇部・小野田線にキハが入線したことはありません。よって、やはり新山口(旧小郡)駅に展開しているキハがモチーフになっているのではと、個人的には考えています。

現在もキハ40系は山口県内では、山陰本線や山口線に現役で運行されています。しかもデビュー当時と同じ朱色は国鉄色とも呼ばれ、貴重な存在となっています。

現地へ訪れる機会のある方は写真に記録しておくことを強く勧めます。 エヴァを意識するのであれば、キハ40系のうち、両運転台のキハ40形が推しですね。

ただ、アニメのキハ40は冷房未装備車で、屋根上に空調機がなく、より古い時代のとして描かれています。また、現在の車輌からはベンチレーターも撤去されています。ちなみに屋根の端に載る大型の箱状の設備は便所で使用する水タンクで、こちらの設備は存続しています。

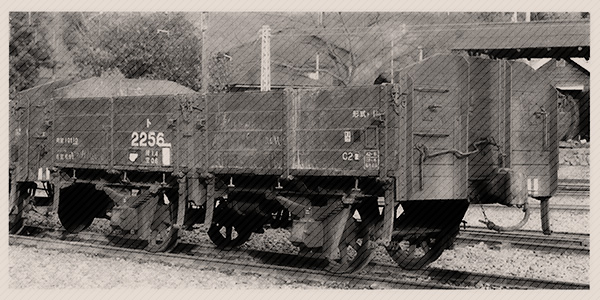

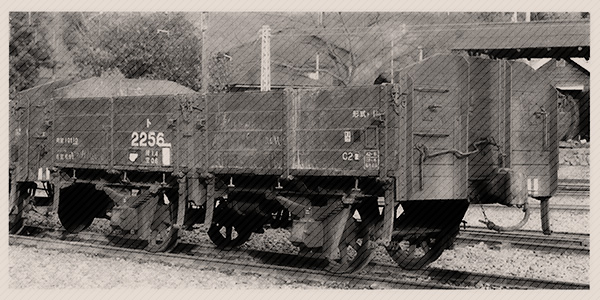

ストラ 58246

共同浴場の男湯「記念湯」側に配置された貨車ストラ58246。

ストラ 58247

共同浴場の女湯「新生湯」側に配置された貨車ストラ58247。

浴槽があるのはトタン板で囲われた明かりと湯気が漏れる区画だと思われるため、貨車は単に外壁の一部を成していたということでしょうか。

これらの絵だけでは今ひとつ貨車の役割が判断できませんでした。

トラ 55000 形 後期型

出典:「無蓋車の本(下)」 吉岡心平 著 p.23

標記荷重が18tおよび15tと併記されている。

車輪は台車を介さずに車体に直接固定される2軸貨車というタイプ。

側面の2枚で構成されるアオリ戸は蝶番を軸に外側へ下方に180度開き、車体枠の下に突き出たアオリ戸受けで衝撃を受け止める。

想定以上に酷使され変形するアオリ戸を後期形では蝶番の数を増やすなどの改良が行われた。

シン・エヴァには貨車も登場します。無蓋車(むがいしゃ)という貨車で、トラ55000形です。共同浴場の一部として使用されていました。

無蓋車とは

無蓋車とは文字通りフタ(覆い)のない車輌のことで、砂利や工事用資材などの風雨にさらされても影響のない荷物の運搬用で、筆者が子供の頃には至る駅で目にしたものです。

しかし、荷下ろしの非効率性などから、徐々にコンテナ車へと移行し、90年代に入るとすっかり見かけることはなくなりました。

貨車の形式

貨車の形式符号は独自で、電車、気動車とは無関係な方法となります。

貨車形式は基本的にカタカナ2文字 + 数字で表示し、前のカタカナの文字が車輌のタイプを、後の文字が積載可能な重量を示しています。

トラ55000を例にすると、「ト」はトラックに由来する無蓋車を意味し、「ラ」は次表のとおり積荷重量の数値が17〜19tで設計された車輌を指します。

荷重トン数を表す貨車記号

| 表記荷重 |

記号 |

| 13トン以下のもの |

なし |

| 14〜16t |

ム |

| 17〜19t |

ラ |

| 20〜24t |

サ |

| 25t以上 |

キ |

積載重量の小さな順にムラサキとなっているのが面白いですね。電車、客車、気動車にこのような単語の法則は見当たりません。

かつては積荷の種類に従い、貨車のバリエーションは多彩だったのですが、貨物の輸送手段はトラックへと変遷し、種類は激減しました。

現在では石油を運搬するタキ(タンク車・25t以上)とコンテナを積載するコキ(コンテナ車・25t以上)の2種類に集約されています。

次に数字の55000ですが、これは有蓋車のカテゴリー内の形式に与えられた名称です。通常は開発順に若番から命名され、大量に量産が予定された形式は4桁、5桁という数字の形式名が与えられます。

劇中のストラ58246を解読すると、58246 - 55000 = 3246 で3246番目の車輌と言いたいところですが、000から始まるのと、途中で何度か設計変更があったため飛び番になっており、車体表記の数字だけでは解りません。

ちなみにトラ55000後期型は56740から58239までの1500輌が製造され完了しています 。つまり、劇中の58246および58247は実在しない番号であることが判明しました。

無蓋車トキ25000形と有蓋車ワム80000形の混成貨物

トキ25000形は大型の有蓋車で2軸台車を装備した4軸車であった。

これも気づいた時には廃車となっていた貨車である。

撮影:1985年03月 根府川 - 真鶴 間

トラ最期の活躍の場となったトロッコ列車

写真はトラ90000形のコトラ91818。標記荷重は17t、15tと併記されている。(画像クリックで詳細)

撮影:1991年08月25日 中部天竜駅

ストラとは

貨車のカタカナ2文字の前に小書きで1文字併記する場合があります。

これは特殊標記符号といい、ストラの「ス」は 「標記トン数が18t及び15tと併記してある無蓋車」には

形式の前に「ス」を小書きする決まりとなっています。

ちなみに「ス」は鋼製アオリ戸のスチールに由来するようです。

筆者はコトラやコタキは認識していましたが、実際にストラを目撃したことはなかったと思います。ストラはトラ55000形にのみ付された記号であるため、筆者の見たトラは他の形式だったということになります。

さて、次に標記荷重の2つの数値の併記に関してですが、これは昭和30年代の貨車の輸送力不足を補うために、石炭、砕石、石灰石など特定の積荷に関しては18tまでと規制を緩め、その他の積荷はこれまでどおり15tまでと定めたためでした。

貨車の歴史は古く、戦前までは「大なる荷物」「小なる荷物」「石炭」の3種類の標記荷重を併記していました。

「大なる荷物」は通常の重量で換算する積荷のことで、「小なる荷物」は体積により制限を受ける積荷を意味していました。

トラ55000形などにみられる表記荷重の併記はこのときの名残であるともいえます。

人力で運搬している無蓋車

第3村に点在する無蓋車

ざっと数えただけで12輌確認できた。

ト?? 形

換算重量は積車1.2、空車0.6と記載。アオリ戸は3枚側である。アオリ戸最上段の板が妻構より大きく突き出て描かれているのも特徴のひとつ。

劇中では大人数人で運搬していたが、空荷の状態でも5.5tほどの重量があり、摩擦係数の低い鉄道ならではの光景といえよう。しかしながら、文字通り重労働であることに違いはない。

相模鉄道 トム 260 形

参考までに筆者が撮影できた唯一の木製アオリ戸の無蓋車。

荷重14〜16tの仕様であるため形式はトム。 ト1形と似ているが、アオリ戸の中央に観音開きの扉がある。(画像クリックで詳細)

第3村の広い駅構内に人力で動かしている貨車のシーンが何回か登場します。

車体番号をなんとか読み取れたのは、鈴原家に入る一瞬で「ト ?01」のみでした。(フレームから車体番号が見切れている)

「ト」は積荷が13t以下の無蓋車を意味するため、おそらくは「ト1形」ではないかと、当たりを付けていますが、同定できていません。

ト1形は明治44(1911)年製造の初代と昭和27~30 (1952~1955)年度にかけて、ト20000形から改造された2代目がありました。

ト 1 形 初代

出典:「無蓋車の本(上)」 吉岡心平 著 p.9

標記トン数は、大 10瓲、小 8瓲、石炭 7瓲。 自重 5.42瓲。

換算重量 積 1.2、空 0.6 と記載。

ト 1 形 2代目

出典:「無蓋車の本(上)」 吉岡心平 著 p.19

換算重量は積車1.4、空車0.6と記載。アオリ板は片側2箇所で4枚側で構成されている。

写真で見る限り、妻構(つまがまえ=連結器のある妻面の板)の形状は上部が山形をしており2代目と類似しています。

ただし、換算重量が積車1.4、空車0.6と劇中のものと符合しません。劇中の無蓋車は積車1.2、空車0.6として描かれていました。

換算重量とは、様々な積車状態の車輌を機関車が牽引するための簡易的な算出方法として使用されるもので、基本的には重量10t=換算1輌で計算します(貨車は自重に0.5加算)。自重11.5tの貨車なら1.2輌として扱われます。

また、木製の無蓋車の見方として、側板の構成枚数が重要となります。 劇中の無蓋車は3枚側(3枚の材木で1枚のアオリ戸を構成)として描かれており、これは初代ト1形と同一です。

しかし結局のところ、妻構の手掛けやアオリ戸受けの形状などに差異が残り、筆者の所有する資料では形式は同定できませんでした。

エヴァに登場するシキ880

映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」のヤシマ作戦のワン・シーンには

大物車

が登場します。シキ880形という架空の形式でですが、モデルとなったのはシキ800形でです。

大物車がひしめき合う光景

3重連のDD51と数十両にも及ぶ大物車シキ880形は、まさしく夢のような光景といえます。

架線のない非電化路線のため、積荷が高さのある変圧器でも走行可能な設定となっていました。

DD51重連貨物

シキ800形重連